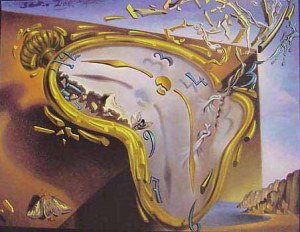

(Marc Chagall: Il Sole giallo, 1958)

Cioè, così sui due piedi non posso dire di ricordare la data esatta. Capisco che per lei, dottore, sia importante sapere quando è cominciato, e aggiungere questo tassello agli altri che meticolosamente sta raccogliendo per redigere la mia cartella clinica. Però, le ripeto, dubito di poter essere precisa come chiede lei. Posso arrivarci, diciamo così, per approssimazione, mettendo in fila con un po’ di buona volontà alcuni punti più o meno fissi del passato e cercando così di individuare una specie di linea temporale, o almeno una serie, anche non troppo ordinata, di paletti fra i quali condurre il mio più lontano ricordo come lungo il percorso di uno slalom, o di una caccia al tesoro.

Il nonno era ancora vivo, su questo giurerei. Doveva avere già avuto il primo ictus, perché me lo ricordo con la bocca un po’ storta e il braccio fiacco, e la nonna strepitava sempre nel vedere che si sbrodolava mangiando. Vecchi e acciaccati, litigavano ancora con la stessa foga e perizia di sessant’anni prima, quando i loro bisticci di sposi li sentivano dai balconi tutti i vicini (e poi sentivano anche le serenate con cui lui la riconquistava a notte fonda, chiuso fuori dal portone).

C’era anche il cugino Rodolfo, ma lui era uno che andava e veniva di continuo, cambiava idea ogni momento, quindi non è certo se in quel momento fosse tornato dal seminario e si stesse preparando a partire per Istanbul, oppure se avesse già fatto fallimento anche lì (aveva messo su un hammam) e stesse progettando di imbarcarsi per Caracas.

La zia Imelda era già vedova, questo è sicuro. Aveva anzi per le mani un nuovo possibile marito, anche se non saprei dire con certezza se si trattasse di quel commerciante di pellami con magazzino in Stiria o del maresciallo in pensione che poi si è ammalato di una specie di lupus ed è morto da solo chiuso in casa come in una tana. La zia in effetti non si è più risposata, ha continuato ad avere sfortuna con gli uomini e alla fine beveva anche molto.

Mio fratello metteva via i soldi per aprire un bar oppure un’officina. Non sapeva neanche lui cosa volesse fare, e nel dubbio è rimasto senza far niente finché è diventato così vecchio da poter andare in pensione, se solo avesse mai avuto quel bar o quell’officina.

In fondo alla strada c’era ancora quello spiazzo incolto che confinava con le vigne del conte Folco e che gli faceva tanta gola, ma il proprietario non voleva venderglielo a nessun prezzo perché non si era mai dimenticato che loro due, durante la guerra, avevano corteggiato la stessa ragazza l’uno all’insaputa dell’altro. Quella ragazza era poi la sorella della mia maestra, che all’epoca si era ritirata in un convento per affari di cuore finiti male, ma dopo un po’ si era stufata, era uscita e si era trovata in quattro e quattr’otto un marito scavezzacollo con il quale si divertiva a correre spericolatamente sullo stradone a bordo di una vecchia moto residuato di guerra. Quale fosse la guerra, non mi è chiaro: la prima o la seconda, o forse un’altra prima ancora o addirittura in mezzo fra le due. Mi scusi, non riesco proprio a essere più precisa di così.

Quindi. In conclusione. In conclusione niente, non sono arrivata a nessuna conclusione.

Quel che è certo è che adesso quel terreno incolto se l’è preso il padrone di una catena di supermercati e indovini cosa ci ha costruito? Un supermercato, bravo. Però ha dovuto aspettare che morisse sia il conte Folco che il suo antico rivale, e questo è successo un bel po’ di tempo fa, ma dopo che il bambino dei Forabosco venisse rapito nella culla dagli zingari durante la festa del patrono, e prima che il Serpio straripasse inondando la Cantina Sociale e le stalle dei Ravazzi.

Non ricordo nemmeno la stagione, pensi lei. Però non credo fosse l’inverno della grande neve, quando restammo per settimane bloccati dietro i vetri con le coperte addosso; era piuttosto la bella stagione, non so se l’estate dell’eclisse di sole o quella in cui la moglie del macellaio si annegò per amore del cappellano.

Ma venendo al sodo, io in tutto questo non so ancora bene dove collocarmi. Ero bambina? Ragazzina? Aspetti, ora che ci penso stavo facendo all’amore col Giuseppe. Già, però il Giuseppe quale, il meccanico di biciclette o il mugnaio? Perché ci ho fatto all’amore con tutti e due, questo è il fatto; prima con uno e poi con l’altro, ma in quale ordine adesso proprio non saprei dirle. Le basta così? Guardi, anche se mi spremo, di più non mi viene. Posso continuare tutta la notte, se vuole, a farle questa cronistoria slegata dei fatti della mia vita, ma se spera che da questo rimestamento bislacco possa saltar fuori qualcosa di certo e sicuro, una data almeno minimamente plausibile, credo proprio che si stia illudendo.

Diciamo, ma molto grossomodo, con beneficio di inventario, insomma a spanna, a occhio, all’incirca che più all’incirca non si può, diciamo che è stato in un lasso di tempo non meglio precisabile tra la posa della lapide ai caduti in piazza e la cresima del primogenito dei Montaguti che si può vagamente collocare il momento in cui tutto è cominciato, come dice lei. Il momento in cui, insomma, li ho visti per la prima volta.

Gli asini.

Volare.

E il guaio, il problema, la malattia, se vuole, non è tanto che continui a vederli ancora, quanto che nessuno mi creda; neanche lei, dottore. Un vero peccato che voi non li vediate, perché sono così belli, così leggiadri, così beati e sorridenti che sembrano proprio angeli.