(dedicato a Kate Gompert, per chi la letto Infinite jest)

Quando riapro gli occhi c’è mia madre seduta in fondo al letto.

Ė tanto che non ci vediamo. Non mi sembra cambiata: è sempre la stessa, anche quando è seduta su una sedia scomoda in fondo a un letto in ospedale pare appena uscita dal parrucchiere e in procinto di raggiungere le amiche in centro.

“Ti sei svegliata, finalmente – dice.

Quello che non dice è:

“Era ora, così adesso posso andarmene”.

E quello che invece avrebbe dovuto dire è:

“Come stai?”

Ma non posso aspettarmelo da lei, e quindi con gran fatica (ho le labbra secchissime) lo chiedo io:

“Come sto?”

“Come stai tu? Come sto io! – esplode durissima, e si alza dalla sedia e invece di venirmi vicina si mette a fare su e giù nella stanza, stringendo i pugni e scuotendo la testa.

“Hai ragione. Come stai, mamma? – chiedo debolmente.

Si ferma a capo del letto e inizia a pontificare agitando le braccia:

“Come sto? Come sto? Sto come una che ogni volta che squilla il telefono pensa ecco è la polizia, ecco è l’ospedale, ecco è l’obitorio… ecco come sto. Sto come una che… non so più neanche io come sto, ecco come sto!”

Chiudo gli occhi ma lacrime ne scivolano fuori lo stesso.

“Mamma, non è come credi, ti posso spiegare… ti posso spiegare? – mormoro.

“Non c’è niente da spiegare. Non mi prendi più in giro, tu. L’hai rifatto, e anche stavolta te la sei cavata. Non c’è altro da aggiungere. Cosa vuoi spiegare? Tu, a me? Ma per favore, lascia stare”.

Raccoglie la borsetta, si rimette il cappottino distinto e si avvia decisa alla porta.

“Ti mando l’infermiera. Spiegalo a lei” – e così se ne va.

L’infermiera arriva subito con i suoi zoccoletti silenziosi, la linda casacca verde, un sorriso umano. Mi dà un buongiorno radioso come se fosse venuta ad alzarmi per andare a scuola in un qualsiasi, soleggiato mattino di primavera. Mi fa delle domande familiari mentre mi controlla la flebo al braccio e la medicazione alla testa; ha mani leggere e tiepide, la sua presa sul mio polso è rassicurante.

“Bene, direi che ora dovresti avere fame. Che ne dici di una bella tazza di tè con qualche biscotto? E più tardi ti aiuterò a sedere in poltrona. Non provarci da sola, mi raccomando: potrebbe girarti la testa”.

Com’è premurosa, com’è normale.

“Aspetti – la fermo – Volevo dire qualcosa, Beh però adesso non mi ricordo più cosa… no no, aspetti, ecco. Volevo sapere come sto”.

E lei (non mi sembra vero) mi risponde:

“Adesso stai bene, è tutto a posto. Ci stiamo prendendo cura di te e tu non devi pensare a niente altro”.

“Ma io volevo spiegare – insisto puerilmente, e cerco di sollevarmi sul cuscino ma la testa sembra troppo pesante.

“Non l’ho fatto apposta, deve credermi. Mi sono trovata nelle circostanze, e ho dovuto farlo. Ho dovuto, capisce? Ė stata legittima difesa. O io o lei. Non ce la facevo più, provi a mettersi nei miei panni, con una che mi capita in casa a ogni ora, quando le pare, e ci fa i suoi comodi per tutto il tempo che vuole. Anni che la sopporto, che la subisco…”

“Stai parlando di tua madre? – mi chiede addolorata.

“No, mia madre non c’entra, mia madre non viene neanche mai a trovarmi. Sto parlando di Kate. Non la sopportavo più. Mi toglieva la libertà, l’aria, tutto. Mi entra in casa, si siede in salotto, oppure mi segue in cucina, in giardino, perfino in bagno, e parla, parla, parla. Parla così tanto e di cose così assurde che mi fa venire la nausea, mi gira la testa, mi si stringe il petto e dopo un po’ vedo tutto nero. Mi manca l’ossigeno. Sento il pavimento diventare molle sotto i piedi come se si stesse aprendo una voragine, e intanto il soffitto si abbassa e le pareti si accartocciano, e io resto asfissiata. Ma lei queste cose non le capisce. Gliele ho dette tante volte, o perlomeno ogni volta che mi ha lasciato parlare. Non mi ascolta, parla sempre lei. Oppure il contrario: viene ma sta zitta tutto il tempo. Mi guarda e sta zitta. Mi guarda dall’angolo dello studio, dalla portafinestra, dall’armadio, dall’oblò della lavatrice, dal pianerottolo delle scale. Ho imparato che per togliermela dai piedi devo inventare una scusa, e così fingo di addormentarmi. Ma non ci riesco, non ci riesco! Lo sa da quanti mesi non dormo?”

L’infermiera si è seduta sul bordo del letto, e mentre farnetico mi liscia piano i capelli dietro le orecchie.

“E non potevo nemmeno denunciarla, capisce, perché con la polizia ho un conto in sospeso, una piccola cosa di droga. Ma adesso le giuro, sono pulita da due anni, due interi anni senza, due anni duri e puri, e nessun rimpianto. Non fumo più, non mi faccio più, non bevo nemmeno alcolici. Rigo dritto.”

“Lo so, cara, lo so: i tuoi esami del sangue parlano chiaro, sei una brava ragazza – mi rassicura, carezzandomi maternamente.

“E allora ieri non ce l’ho fatta più, capisce. Perché mi hanno licenziata per colpa sua, e adesso è veramente troppo. Mi hanno licenziata perché Kate ormai veniva a trovarmi anche sul lavoro e mi costringeva a chiudermi in bagno con lei per discutere, ma i colleghi sentivano la mia voce agitata, a volte gridavo, o singhiozzavo, e si sono spaventati, e hanno cominciato a tenermi d’occhio e qualcuno si è accorto che non facevo bene il mio lavoro, che certi giorni scappavo via prima dell’orario o non mi presentavo per niente. Perché se non dormo non ho neanche più la forza per lavorare, capisce? Capisce cosa mi ha fatto? Mi ha rovinato la vita. E io cosa dovevo fare? Ieri ero sfinita. Ero agli sgoccioli. Non avevo neanche aperto le finestre, né mi ero fatta la doccia, e non avevo mangiato da almeno tre giorni. Lei è venuta lo stesso. Una lite furibonda con l’ultimo fiato che avevo in corpo. Niente, lei rideva, mi prendeva in giro, faceva apposta a restare lì per tormentarmi. Allora l’ho afferrata per i capelli (la sua bocca rideva, rideva!) e ho cercato di sbatterle la testa contro il muro per farla tacere. Forse volevo ucciderla, chi può dirlo. Non ero nelle condizioni di sapere nemmeno io cosa stavo facendo. Ma lei è più forte, lei è agile, lei è piena di salute e di energie, e si è divincolata facilmente, così è stata la mia testa quella che ha sbattuto sul muro. E mentre stavo svenendo nel mio sangue, Kate ancora rideva”.

Ora taccio, chiudo gli occhi, ho detto tutto, ho rivissuto l’incubo. E non so se mi ha fatto bene o male.

“Povera piccola – mi sussurra l’infermiera, avvicinando il suo viso al mio per asciugarmi le lacrime con una garza.

Sento il calore del suo corpo vicinissimo, è un corpo morbido, materno, addestrato al dolore e alla consolazione. Mi sento morire e poi rinascere quando mi abbraccia, stringendo la mia testa malata contro il suo grembo vestito di verde. Lì dentro c’è un utero accogliente e sicuro, un’incubatrice ovattata, il guscio della vita. Mi anniento in questa illusione.

“Dottore, la ragazza della stanza 8, Kate, si è svegliata. Parametri tutti a posto. Se vuole andarla a vedere, c’è un bel po’ da fare”.

* * * * * *

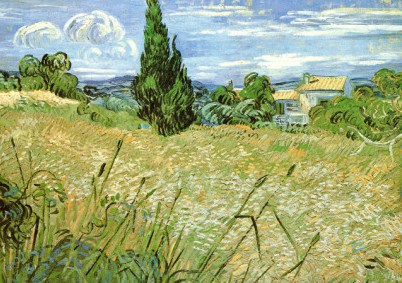

Questo racconto contiene qualcosa di verde e qualcosa di inespresso, e pertanto partecipa all’eds della Donna Camèl insieme a:

– Opera numero 1 di Angela

– La sciarpa di Michele

– O’ nipote mascalzone di Hombre

– A proposito della Prinz verde di La Donna Camèl

– Fili spezzati di Lillina

– Consigli di Dario

– Onda verde di Calikanto

– Due distinti signori in completo elegante di Gabriele

– Cambiamenti cromatici di Pendolante

– L’ego di Dio de Il Pendolo

– Il primo viaggio insieme di Gordon Comstock

– La scatola verde di Singlemama

– Il dormiente di Pendolante