Stavo giocando con la mia raccolta di figurine quando è entrato il mio valletto.

“Allora? – gli ho chiesto speranzoso.

“Ringraziando Dio e San Giorgio, Sua Maestà si è completamente rimessa. Si è trattato solo di un leggero imbarazzo di stomaco, probabilmente dovuto all’ingestione di qualche muffin di troppo a colazione.”

“Sicché, neanche stavolta…?”

“Pare di no, Altezza.”

Di colpo mi sono sentito vecchio, molto più vecchio di quanto già non sia; ho pensato anzi che vecchio devo esserci nato, perché io ero nato proprio per questo, per aspettare, aspettare, aspettare, e magari per niente.

Ma se io sono vecchio, lei cos’è? Decrepita, dal punto di vista anagrafico. Una delle donne più decrepite al mondo, forse la più decrepita di tutte. Si è perso il conto. Ha battuto tutti i record. La bisavola Vittoria a lei le fa un baffo. Ma che dico la bisavola: neanche Matusalemme può competere con lei. Quella lì ci seppellirà tutti. Anzi in parte lo ha già fatto.

“Immagino che sarebbe doveroso portarle di persona i miei rallegramenti – ho borbottato infelice.

“Un gesto molto nobile da parte di Vostra Altezza, se così posso esprimermi – ha risposto devotamente il mio valletto (90 anni appena compiuti, praticamente un ragazzo).

“Vabbè, andiamoci. Però mi spingi tu, perché non ho proprio voglia di farmi a piedi tutti quei corridoi”.

E così ci siamo avviati, io in carrozzella e lui a spingere, lungo i corridoi, le scale, i saloni, fino all’appartamento privato di Mom. Lì ci è venuto incontro un maggiordomo circa centenario e ci ha altezzosamente informati che Sua Maestà era già scesa nelle scuderie per esaminare i nuovi cavalli. Come se fosse la cosa più ovvia del mondo che la Regina, a quella sua stratosferica età e fino a poco fa in preda a una crisi di vomito da muffin che avrebbe potuto essere l’ultima azione della sua incredibilmente lunga e regale vita terrena, avesse immediatamente ripreso le attività in programma per la giornata, come nulla fosse, e come sempre, del resto.

Perciò dietrofront, giro completo delle ruote della mia carrozzina e daccapo corridoi, scale, saloni, anticamere, vestiboli, in direzione parco con annesse scuderie. Lungo il tragitto non ho potuto fare a meno di sfogarmi con quella sogliola in catalessi del mio valletto.

“Perché capisci, Cedric, tu hai solo novant’anni e tra qualche decennio andrai regolarmente in pensione: il tuo futuro è tracciato, ce l’hai lì davanti bello chiaro e rassicurante, una bella rendita, un collare d’onore della Regina, un cottage in campagna, tutto il tempo per scrivere le tue memorie. Ma io? Eh, ci pensi? Io che ero stato messo al mondo per essere Re e sono qua che aspetto che succeda e ogni anno e secolo che passa non succede niente se non che invecchio un altro po’, e tutto per niente?”

“Ma no, ma no, Altezza. Voi siete pur sempre il Principe di Galles, e nessuno ha un titolo più prestigioso del Vostro. Siete sempre il primo in linea di successione, si tratta solo di aspettare”.

“Aspettare, aspettare… Sì, ma cosa? E per quanto tempo ancora?”

“Altezza, sapete bene che quel giorno luminoso dipende dalla dipartita della Vostra amatissima Madre, e questo triste evento, se così posso esprimermi, non è nei desideri di nessuno, vero?”

“Parla per te! – ho replicato stizzito – Mi hanno cresciuto, educato, fatto studiare perché diventassi Re, ho passato l’infanzia a fare ciao con la manina dal balcone, a carezzare musi di cavalli e ad ascoltare compitamente i sermoni dell’Arcivescovo. Poi sono cominciate le uniformi militari, le partite di polo, le inaugurazioni, le parate, le visite di rappresentanza. Ho fatto di tutto per combaciare perfettamente con l’immagine di un futuro Re, dedicandomi in particolare al guardaroba da dandy, avulso da tutte le mode, e al fair play in ogni circostanza, anche quando mi hanno dato da sposare una sciacquetta come quella Spencer. Cos’altro ci si poteva aspettare da un erede al trono, se non che, al momento giusto, su quel trono ci salisse davvero? Invece macché. Su quel trono ci sta ancora lei, Mom, e non c’è verso di scollarla di lì.”

Il sovrintendente alle scuderie reali ci informa con aria saccente che Sua Maestà ha già finito con i cavalli ed è andata nelle cucine a dare istruzioni per il menu del pranzo diplomatico di stasera.

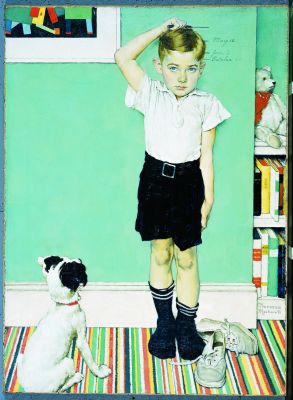

“Certo che quella non sta mai ferma, eh Cedric? E va bene, portami in cucina Potrei mettere di soppiatto un po’ di veleno nei muffin, così magari… no no, non vacillare, sto scherzando. Sono ammirato in tutto il mondo per il mio humour inglese, così regale e così frustrato dalle circostanze. Ma perché, mi chiedo, perché privare i miei sudditi di un Re così spiritoso, così elegante, così disinvolto anche in gonnellino e calzettoni, così finemente equino e fotogenico? Anche loro, poveracci, sono lì che aspettano. Tutti stiamo aspettando. Ah, che vita!”

Il capo macellaio ci sbarra il passo e, senza smettere di affilare un coltellaccio, ci respinge avvisandoci che la Regina è ora nel salottino lilla a provare cappellini per il derby di domenica.

“Dio stramaledica il derby: una noia mortale, e tutto quel ciarpame aristocratico e quelle improbabili stelline del cinema e il tè tiepido e lei, Mom, che se la gode come una ragazzina mentre io, al suo fianco se si è degnata di convocarmi, sorrido a tutti, contenuto e impassibile come deve essere un vero Re anche sotto il sole e con la prostata un po’ ingrossata. A proposito, Cedric, il mio catetere ultimamente non mi convince un granché; vedi di informarti sul modello che usa l’Arcivescovo di Canterbury, perché vorrei provarlo, hai visto mai che funzioni meglio. I prelati sono informatissimi su queste cose, sono la fonte più affidabile. Ecco, per la verità, questa storia di salire al trono con il catetere non rientrava nei miei programmi, e per dirla tutta neanche l’impiccio del bastone e della carrozzella, della dentiera, dell’apparecchio acustico, delle cataratte e dell’artrosi all’anca. Al trono contavo di arrivarci giovane, pimpante e in splendida forma, non come il catorcio rabberciato che sono diventato nei decenni. Lei invece, Mom, sempre inossidabile, immarcescibile, al di sopra di tutto. Ma come farà, come farà!”

Il salottino lilla è un campo di battaglia, dove un’affranta modista si affanna a raccogliere nastri, velette e uccellini impagliati. No, dice, Sua Maestà non è più qui. È nello studio a discutere di politica estera con una delegazione di mastri birrai dell’Ulster, e non può essere disturbata per alcun motivo.

“Basta, mi arrendo. Le manderò un bigliettino, e una sua dama di compagnia si incaricherà di leggerlo e, bontà sua, di rispondere. Tanto ormai è chiaro che lei, Mom, sta meglio di me. Io infatti a quest’ora e dopo tutto questo girare per il palazzo mi sento così stanco, così a pezzi che desidero solo una cosa. E tu, Cedric, sai quale. Un goccetto”.

E dov’è che si può trovare il brandy migliore di tutto Buckingham Palace, se non nella camera privata di Daddy?

“Per cui, forza, ragazzo mio, andiamocene a far visita al Vecchio,che almeno tra uomini ci si capisce”.

Daddy, il Vecchio, mio padre, vecchio lo è davvero, fisiologicamente, anatomicamente e autenticamente. È una mummia incartapecorita che vive su una poltrona imbottita, avvolto in una vestaglia di seta con i colori di un clan scozzese e una serie di tubi che entrano e escono da vari pertugi naturali e/o artificiali della sua ultracentenaria carcassa adempiendo a funzioni vitali ormai in disuso da decenni. Tubi lo nutrono, lo fanno respirare, veicolano all’esterno i prodotti del suo letargico catabolismo, eccetera eccetera. A suo tempo gli hanno sostituito tutto il corredo di coronarie, safene e valvole cardiache; alla prostata – beato lui – ha detto addio fin dagli ultimi anni del secolo scorso, eppure, in mezzo a tutto questo, è regalmente assente e assuefatto, anzi gli si è paralizzato in faccia quel suo famoso mezzo sorriso sornione di quando, mentre riceveva ospiti illustri restando un passo dietro la Regina, gli passavano improvvisamente per la mente pensieri indecenti e del tutto fuori luogo che lo divertivano di gusto. Tra le altre limitazioni che gli impone l’età, c’è la difficoltà a pronunciare discorsi intelligibili: nella sua mente nascono ancora battute e adagi fulminanti, ma nel tempo che ci mettono ad arrivare all’organo della fonazione si trasformano in biascicamenti sputacchiati, che solo un’addestrata Interprete, assunta appositamente, è in grado di decifrare e trasmettere. Si tratta di una bielorussa trilaureata, che svolge il suo delicato lavoro con fredda imparzialità e impassibile neutralità. Una donna che, lo confesso, mi fa paura.

“Hi, Dad – esordisco.

Uliana scruta la geografia preistorica del viso di papà e ne decritta l’espressione con precisione fiscale:

“Sua Altezza Reale il principe consorte, Filippo duca di Edimburgo, ha detto: Buondì, figliolo”.

“Ti vedo benone, oggi – lo corteggio.

Uliana, dopo un istante, traduce:

“Sua Altezza Reale il principe consorte, Filippo duca di Edimburgo, ha detto: In effetti, figliolo, mi sento particolarmente ilare e soddisfatto. La flebo di rognoncini e Chablis era eccellente: mi ha rimesso al mondo”.

“Beato te, io invece sto di me… sono depresso, ecco. ”

Uliana non esita a trasmettermi la replica incoraggiante:

“Sua Altezza Reale il principe consorte, Filippo duca di Edimburgo, ha detto: Vuoi aprirti con il tuo vecchio padre, figliolo? E perché prima non ti fai un goccetto di brandy? Anche Cedric, si intende.”

Mio padre, che grand’uomo.

Con il mio bicchiere in mano e badando a non tremolare troppo, mi lascio andare a uno di quegli sfoghi che sono possibili solo tra un figlio tribolato e un padre saggio e comprensivo.

“Perché vedi, dad, la mia vita è uno schifo. A quest’ora dovrei essere tranquillamente in pensione dopo aver regnato per almeno sessanta o settant’anni come era scritto nel mio diritto di nascita, no?, e invece sono ancora qua a fare il lacchè, l’ombra, la controfigura, l’eterno secondo, anzi l’eterno scornato, l’eterno perdente. Praticamente uno zerbino. Eppure mi spettava. Ma cos’ho avuto mai dalla vita, io? Oh certo, dei figli belli e simpatici. Per uno di loro avrei rinunciato al trono, non del tutto volentieri ma lo avrei fatto. Ho anzi creduto per molto tempo che quel posto sarebbe stato del mio primogenito, e me ne sarei anche accontentato. Ma anche lui ormai ha superato la mezza età e non è cambiato niente. A Mom non bastava neanche lui, forse voleva aspettare un erede ancora migliore; abbiamo puntato tutti su James, il primogenito di William, anche lui bello e brillante e probabilmente più adatto ancora di suo padre e di suo nonno a ricevere la Corona, ma è andata buca anche a lui. Ora c’è in ballo la successione per l’ultimo della famiglia, il piccolo George, cui sta appena crescendo la prima barba. Il mio pronipote, ti rendi conto? E forse anche lui sta cominciando a covare la stessa inutile, inutilissima illusione mia e di tutti gli altri possibili eredi che lo hanno preceduto. Siamo una squadra, ormai; io sarò anche il più vecchio, ma gli altri sono ancora abbastanza in gamba da dimostrarsi degni della scelta. E allora perché non sceglie ancora nessuno, quella dannatissima egoista? Cosa le costa abdicare? Possibile che non sia ancora stufa di fare la Regina? E intanto io sto invecchiando oltre ogni limite ragionevole, accanto a una moglie bolsa, con le vene varicose, gli alluci valgi e un guardaroba imbarazzante. Ah sì, se la povera Diana era una sciacquetta, questa qui può ben dirsi uno sciacquone! Dimmi tu cosa devo fare, perché è una vita che porto pazienza ma adesso proprio – con tutto il rispetto – ne ho due palle così”.

Oh là. Mi sento un po’ meglio. Mi ha fatto bene lasciarmi andare con mio padre, è stato un colloquio virile in cui abbiamo toccato tutti i temi e finalmente mi sono sentito compreso a fondo come figlio.

“Beh, si è fatto tardi. Se non ti dispiace io andrei a farmi un pisolino. Ma lascia che ti dica che parlare con te mi ha molto rinfrancato: ora mi sento pronto ad aspettare ancora, e con maggiore fiducia. Grazie, daddy. Sei un grande.”

Uliana si fa interprete delle frasi di congedo:

“Sua Altezza Reale il principe consorte, Filippo duca di Edimburgo, ha detto: Grazie a te per la visita, e torna pure ogni volta che ne sentirai il bisogno”.

Strano. Un po’ l’ho imparato anche io, il linguaggio biascicato di papà, e non è esattamente questo che mi sembra abbia detto.

“Uliana, è sicura? Perché a me non pare”.

“Sicurissima, Altezza – si inalbera lei – A Voi cosa era parso di intendere?”

“Guardi, non si offenda: qui se c’è qualcuno che dovrebbe offendersi, quello sono io. E sa perché? Perché Sua Altezza Reale il principe consorte, Filippo duca di Edimburgo, mi ha appena detto: Aspetta e spera, coglione”.

* * *

Questa indegna spiritosaggine partecipa all’eds Attesa, lanciato dalla Donna Camèl, insieme a:

– SpeakerMuto con Ti aspetto

– Hombre, con Faccio lo sborone

– firulì firulà (1) con E tu come stai?

– Lillina con Anime

– Dario con Ombre di fiori sul mio cammino

– Chiagia con In-attesa

– firulì firulà (2) con Quanto manca alle nove

– firulì firulà (3) con Credevo, e invece

– La Donna Camèl con Quanto a me

– Pendolante con Il Melo

– MaiMaturo con E se