Da un quadro una storia:

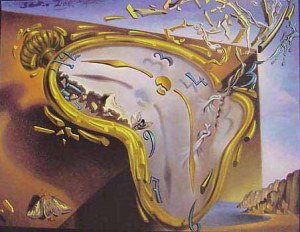

Salvador Dalì – Orologio molle al tempo della prima esplosione, 1954

Hai idea da quanto tempo sono qua che ti aspetto?

Dovevamo incontrarci dopo il lavoro, fare colazione insieme e parlare un po’ del nostro futuro. Era primavera. L’appuntamento era alle 12.30, ma non quelle che segna adesso l’orologio: le 12.30 di qualche èra fa, quando ancora la spiaggia era pulita, la costa non era franata, l’acqua del mare non era radioattiva e sulla Terra esistevano gli uomini e le loro città. Sono certa che ti ha trattenuto un contrattempo, uno di quelli grossi visto che non riesci tuttora a liberartene. Io nel frattempo ho sempre tenuto la postazione, soprattutto da quando ho visto sgretolarsi uno a uno i grattacieli e gli alberghi, esponendo, secolo dopo secolo, scheletri arrugginiti dopo che le radiazioni ne avevano eroso le budella.

La bomba non ha estinto la vita in un colpo solo; è stato un processo millenario di contaminazione, mutazione e interminabile agonia. All’inizio, dal deserto bruciato hanno avuto il coraggio di riemergere inaspettate forme di vita vegetale geneticamente abnormi, e fra quei cespugli macilenti si aggiravano superstiti allucinati, talmente impazziti da nutrirsi di radici infette e di acqua avvelenata, forse per morire più in fretta. L’Uomo si è estinto fra le prime specie, troppo complesso per battersi contro insetti e microbi elementari. I corsi d’acqua sono diventati canyon disseccati nel corso di poche decine di migliaia di anni, e il vento solare tuttora ne modifica in continuazione la morfologia sollevando nubi di polvere rossa che chiazza le distese di cenere fossile. Ma anche quel vento si è affievolito, come tutte le attività del Sole, compresa quella di sorgere e tramontare con un minimo di logica. Adesso per esempio è lì fisso allo zenit da tempo incommensurabile, forse perché si sono guastati irrimediabilmente certi meccanismi nell’ordine arcaico delle orbite dei pianeti. Forse perché non è nemmeno più il Sole che conoscevamo, ora che la Terra è diventato un relitto bitorzoluto e farneticante che perde rottami alla deriva. La Luna si è talmente corrosa da disfarsi in sabbia primordiale che si è posata a coprire le vette sublimate delle montagne terrestri. C’è stato tutto un lungo divenire di consunzione e involuzione di cui alla fine sono rimasta testimone solo io, bloccata qua su quella che era la rotonda sul mare dove avremmo dovuto incontrarci. Il calore senza requie ha cotto il mio orologio, lo ha liquefatto e poi temprato e fissato così come lo vedi, deforme e piangente, sempre sull’orlo di un baratro ma senza più l’inerzia per lasciarsi andare.

Come ho fatto a resistere, non lo so neanche io. Aspettarti era un buon motivo per farlo, probabilmente, e poi anche devo aver imparato a prendere il Tempo per il verso giusto.

Ma quello che ho capito in tutti questi anni e secoli e milioni di millenni è che ci si può abituare a tutto, ma proprio a tutto. All’attesa, alla solitudine, allo sconforto, al silenzio, alla bomba, alle radiazioni, alla fame e alla sete, alle domande senza risposta, all’assenza, al suo stesso ricordo.

Qui sono sempre le 12.30. Qui sono sempre io. Ho tutto il tempo per stare a vedere come andrà a finire. O forse invece a ricominciare, magari da un’ameba che, faticosamente e fra molti tentativi falliti, prima o poi metterà branchie o ali o zanne, oppure due gambe con cui risalire le rocce fino a una caverna e lì imparare daccapo ad accendere un fuoco.