Fioriscono nottetempo e durano pochissime ore. A mezzogiorno saranno già appassiti, ma lo scatto mattiniero li fissa qui per sempre.

Fioriscono nottetempo e durano pochissime ore. A mezzogiorno saranno già appassiti, ma lo scatto mattiniero li fissa qui per sempre.

Quando ho aperto questo blog, l’intenzione era di pubblicare le cose che scrivo. Racconti, pensieri, a volte poesie, frammenti di varia scrittura. Perché per me la scrittura è la più importante passione, e avvicinarmi alla letteratura il più penato obbiettivo. Ma capitano periodi così, periodi di eclisse, in cui la testa non si lascia coinvolgere dalle sensazioni che stanno alla base dell’ispirazione. Capitano periodi in cui è come se le porte e le finestre fossero sbarrate dall’interno, e questo interno fosse una scatola vuota e buia dove non si muove niente, e niente nasce.

So per lunga esperienza che non è il caso di disperarsi, perché ogni eclisse prima o poi passa e si rischiara, e questa non è la prima né l’ultima. Ma mi guardo intorno con una certa desolazione, e faccio il mesto inventario dei lavori in corso che vorrei invece vedere in corsa: ho trascurato i Diari da Magdenbad che pure mi divertivo tanto a inventare giorno per giorno, ho interrotto anche la pubblicazione de Il secchio bucato, che in fondo è già scritto, già pronto, e basterebbe un clic. Soprattutto, da settimane non procede il romanzo, quello che ho covato per quasi due anni e che ero riuscita a portare alla stretta finale: mi manca l’ultima volata, mi manca l’epilogo, mi mancano le parole e la fiducia per chiuderlo.

In periodi così, tornano buone altre parole, che ho scritto tempo fa, durante un’eclisse come questa. Basterebbe che mi ricordassi che anche allora ne sono uscita, e dopo ho scritto tanto, ho scritto perfino cose buone, di cui essere soddisfatta io stessa. Basterebbe avere pazienza e fiducia, e anche (forse soprattutto) trovare quel po’ di egoismo necessario per liberarmi dai problemi altrui e dedicare almeno una piccola ma seria parte del mio tempo e delle mie energie mentali alla mia passione per la scrittura. In fondo, c’è chi ha vizi peggiori.

VORREI…

…scrivere qualcosa, qualsiasi cosa, naturalmente che non sia di te, che non sia di me, che non sia di noi e di quelli che sono stati come noi; di quelli invece che magari fanno un bel viaggio, incontrano i cammelli nel deserto, nuotano accanto ai delfini nei mari grandi, visitano pagode e catacombe e trovano gli odori del Tempo, oppure quelli che prendono il treno l’auto il pullman ogni mattina e fiatano i loro sogni sui vetri sporchi e aspettano di arrivare perché prima non sono ancora svegli del tutto, e quelli che vedono le forme delle nuvole e subito ci scrivono canzoni che poi tutti le cantano, e quelli che gli basta un film alla tele e vanno a letto contenti come se avessero vinto loro, e poi si addormentano subito e lo risognano e lo cambiano in meglio, quegli altri che parlano ai bambini ai malati ai vecchi e agli animali e se ne vanno con le tasche piene di piccole gioie, che mangiano un sacco di cose dolci e sono felici, che corrono in autostrada per sentire che buon rumore fa la loro auto nuova, che prendono in braccio i loro figli piccoli e li fanno volare di perfetta beatitudine, gli preparano sorprese per natale mentre dormono ma ogni tanto non resistono e gli vien voglia di socchiudere la porta per vedere se sono davvero addormentati, che non li scoprano, che ci credano ai regali, alle storie, alle giornate speciali, ai fruscii di carta argentata, al profumo di pino nelle strade, ai cristalli di neve sui vetri, prima di spegnere la luce e lasciare che li incornici la luna.

…scrivere qualcosa, qualsiasi cosa, naturalmente che non sia di te, che non sia di me, che non sia di noi e di quelli che sono stati come noi; di quelli invece che magari fanno un bel viaggio, incontrano i cammelli nel deserto, nuotano accanto ai delfini nei mari grandi, visitano pagode e catacombe e trovano gli odori del Tempo, oppure quelli che prendono il treno l’auto il pullman ogni mattina e fiatano i loro sogni sui vetri sporchi e aspettano di arrivare perché prima non sono ancora svegli del tutto, e quelli che vedono le forme delle nuvole e subito ci scrivono canzoni che poi tutti le cantano, e quelli che gli basta un film alla tele e vanno a letto contenti come se avessero vinto loro, e poi si addormentano subito e lo risognano e lo cambiano in meglio, quegli altri che parlano ai bambini ai malati ai vecchi e agli animali e se ne vanno con le tasche piene di piccole gioie, che mangiano un sacco di cose dolci e sono felici, che corrono in autostrada per sentire che buon rumore fa la loro auto nuova, che prendono in braccio i loro figli piccoli e li fanno volare di perfetta beatitudine, gli preparano sorprese per natale mentre dormono ma ogni tanto non resistono e gli vien voglia di socchiudere la porta per vedere se sono davvero addormentati, che non li scoprano, che ci credano ai regali, alle storie, alle giornate speciali, ai fruscii di carta argentata, al profumo di pino nelle strade, ai cristalli di neve sui vetri, prima di spegnere la luce e lasciare che li incornici la luna.

Qualsiasi cosa, vorrei scrivere.

Meglio: una cosa qualsiasi.

L’ho sempre fatto; tornerò a farlo, ecco.

È così che farò, quando lo farò.

A questo no, non rinuncio.

Vedrai.

Un caffè forte e amaro la mattina

e la sua buona sigaretta dopo;

un goccio d’olio sui cardini alla porta

che non svegli chi dorme più di me;

che profumi al limone la cucina

brillino i piatti le caraffe i vetri;

sfornare il pane per la colazione

in tempo per chi esce e ha ancora sonno;

sole in terrazza per il mio bucato

che asciughi in fretta nell’odor di marsiglia;

cera d’api e la polvere va via

dal piano liscio della scrivania;

cadano dritte e senza false pieghe

le tende bianche dietro le persiane;

sui davanzali salvia e rosmarino

giacinti e crochi e fiori

di cactus sorprendenti;

un anno in più al mio vecchio rosaio

che ne ha visti di afidi e lumache;

il sale giusto nell’acqua che ribolle

ed il basilico sopra il pomodoro;

che torni il gatto puntuale per la cena

e non manchi la tua mail nella mia posta

la sera, se mi sento sola,

prima di andare a letto con un libro

che sappia farmi traghettar la notte.

Precisazione importante: questo testo NON è un diario, bensì pura invenzione, sebbene qua e là ispirata a piccole esperienze personali. Ho scelto la forma del “diario” solo perché, quando l’ho scritto, mi ha facilitato il superamento di uno di quei molesti blocchi che capitano periodicamente a chi scrive.

Dal dentista va per le lunghe. Il paziente prima di me sta dando qualche problema, e il dottore in queste cose è molto flemmatico, si prende tutto il tempo.

Il salottino dove si aspetta è un altro di quegli ambienti incomprensibilmente sottoilluminati, a causa della porta finestra che, seppure ampia, si affaccia su un giardino troppo zeppo di vecchie piante, e della vetustà di tutto l’appartamento, che risale a quando si usavano soffitti troppo alti e lampadine troppo deboli. Mi sono portata come al solito da leggere, ma dopo un po’ metto da parte il libro e mi lascio andare a una specie di assopimento. Guardo la luce esterna illividire di quarto d’ora in quarto d’ora. Arrivano altre due persone, saluti mormorati e passo discreto, poi silenzio assorto, ciascuno sulla propria poltrona. E silenzio anche tutt’intorno, dal corridoio non arrivano rumori, i ronzii, le vibrazioni. Niente. Come se la casa fosse deserta e noi lì in attesa solo che passi del tempo. Dopo un po’, è come se fosse svanito il motivo per il quale siamo lì, noi tre sconosciuti e beneducati, a dividere un pomeriggio semibuio in quella stanza di nessuno, nella casa di nessuno; come se da qualche parte fosse stato disegnato questo mondo parallelo appositamente per intrappolarci dentro qualcuno e distorcerne la realtà; come se chi vi entra non possa più uscirne, a verificare che il mondo precedente, di luci sull’asfalto e di vento sul collo e di sensazioni materiali, esiste ancora e continua a girare secondo un noto orologio.

Tutto perché è novembre, e i pomeriggi durano un’eternità.

Ad un certo punto indefinito di questa eternità, vedo me stessa attraversare il confine tra penombra e luce al neon. Il dentista è giovane, dotato di una pacata efficienza e soprattutto circondato da una solida e molto materica realtà, identificata dal nitore degli oggetti e dalla precisione di tutti i contorni. Ogni gesto adesso segue un ordine riconoscibile e rassicurante, prende il suo posto nell’indeterminatezza dell’ora. Risulta prevedibile e sensata anche la sua domanda Come sta?che nella circostanza si giustifica da sola e soprattutto consente una risposta sincera, la quale però anche stavolta è quel bene, bene che in genere uso per dissimulare. Ma è la verità, e non potrei dissimularla proprio a lui che la smaschererebbe subito: i miei denti stanno bene, e qui è solo di loro che si sta parlando.

Mentre verifica con molta professionalità, mi racconta simpaticamente che è in partenza per Boston, un congresso mondiale. Si interrompe un attimo con un ferro levato per aria a indicare la musica che esce in sordina da uno stereo. Se la ricorda, questa?

È Aretha Franklin. Sì che me la ricordo. Meglio, mi ricordo di me che la ascoltavo, mi ricordo di quando e dove la ascoltavo. Lui riprende la sua ispezione con gli occhi sorridenti di piacere; glieli vedo sopra la mascherina. I suoi gesti, le sue mani, sembrano presi dalla musica e forse ballerebbe.

Quando poi esco (Tutto a posto, solito controllo fra un anno), fuori trovo davvero un mondo nuovo. È perfino piovuto, ma solo fuori, nel mondo vero, e la sera in città luccica di fari e vetrine. I passi sul selciato hanno un bel rumore secco e distinto, passi di molte persone, di gente in spostamento, con giacche di colori diversi, ombrelli ondeggianti, gesti, voci, scalpiccii, motori, clacson, odore di fumo e di foglie umide, e all’angolo del viale quello di una cordiale e sfavillante pasticceria.

Intendiamoci: non è che io ci creda, in San Valentino, e nemmeno in Babbo Natale o nella Festa della Mamma. Però suvvia: Peynet è sempre Peynet.

…ma mi basterebbe un muretto al sole, un quaderno a quadretti, un pennarello nero punta fine e nessun essere umano nel mio raggio visivo. Per un po’, almeno; giusto il tempo di azzerare, e poi ripartire.

Ognuno ha le sue motivazioni, e tenderei a considerarle tutte valide, anche se spesso leggo cose scritte male o inutili (e parlo di pubblicazioni sia in rete che sulla carta stampata, compresi certi autori osannati e pluripubblicati).

Credo che molti scrivano per vanità, che è una spinta fortissima; altri per puro sfogo personale, che però evidenzia una certa immaturità quando è fine a se stesso. L’ho fatto anche io, si intende, soprattutto da giovane; pure, ho la presunzione di affermare che anche allora badavo con grande cura alla forma, perché le mie confessioni private si rivestissero di un minimo di valenza letteraria che le redimesse dalla loro natura autoreferenziale.

Io ho sempre scritto sotto l’influenza delle mie sensazioni, quando mi è capitato e mi capita di provarne di intense, perché è allora che esse prendono posto dentro di me, mi trasformano, mi inquietano e poi premono per uscire. Scrivo a caldo, mai a freddo. Non su ordinazione. Ho sempre scritto per me stessa, lo giuro, e solo da tre o quattro anni in qua ho cominciato a far leggere ad altri le mie cose. Mi ci ha convinta internet, con la sua maneggevolezza che consente a chiunque di parlare di sé senza esporsi troppo, al riparo di uno pseudonimo, nell’agio della virtualità. Una dimensione ideale per il mio carattere un po’ misantropo. Mettere in rete la mia scrittura è stato come gettare una bottiglia in un oceano sconosciuto, e abbandonare al caso e alla sorpresa i messaggi che conteneva. All’inizio è stato inebriante, come quando si ottiene una risposta dallo spazio profondo dopo aver lanciato innumerevoli SOS a vuoto. Più avanti ho sperimentato anche i lati meno piacevoli, ossia le difficoltà di comunicazione, di interpretazione, di comprensione; momenti di crisi, di dubbi, di rigetto. La virtualità non mette al riparo da tutto: la sensibilità, anche sotto pseudonimo, è sempre in gioco, e scrivere è un gioco serio, serissimo. Per me, almeno, lo è.

In questi giorni, tra me e la scrittura c’è un muro opaco che non mi permette di vedere, e ciò che ho bisogno di vedere per potere scrivere è (lo dico sempre) la bellezza delle cose. Bellezza che può essere contenuta anche nelle cose non belle in sé, purché suggestive, purché capaci di far nascere emozioni, siano gioie oppure tormenti. Il mio muro opaco è un muro di preoccupazioni; i mattoni sono i pensieri che nutro verso alcune vicende familiari che mi creano angustia, allarme, amarezza, oltre a uno scomodissimo senso di impotenza. Non riesco a staccarli da me, questi pensieri, e a rivolgermi ad altro; mi occupano la mente, mi coinvolgono, mi richiedono presenza e concentrazione.

Perciò scrivo poco o scrivo male, e quel che tento di scrivere non mi piace e non mi conforta. Non c’è bellezza, dunque non c’è scrittura.

Ma forse è meglio così, è meglio che a muovermi a scrivere non siano più, come un tempo, il dolore, la tristezza, l’autocompatimento, altrimenti in questi giorni chissà che prose tragiche potrei scrivere. Credo sia un progresso nella mia strada l’aver imparato a scrivere con un maggiore distacco, e non più a lasciar uscire incontrollatamente delle litanie private.

Tutto questo per dire che al momento non ho niente di nuovo da postare, ma che da un momento all’altro potrei anche tornare a farlo. Quando verrà giù quel dannato muro. Non dipende dalla volontà, ma solo dalla recettività della mia mente, la quale – se la conosco – non aspetta altro.

Buonanotte.

Precisazione importante: questo testo NON è un diario, bensì pura invenzione, sebbene qua e là ispirata a piccole esperienze personali. Ho scelto la forma del “diario” solo perché, quando l’ho scritto, mi ha facilitato il superamento di uno di quei molesti blocchi che capitano periodicamente a chi scrive.

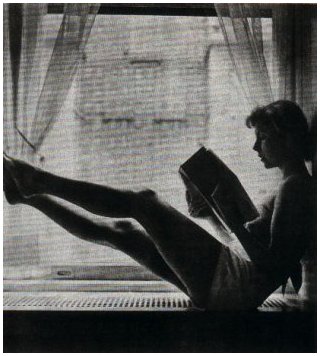

Nel giardinetto che fa angolo, su una panchina al sole, una donna più o meno della mia età sta leggendo un libro. Ha capelli ariosi e scomposti, porta occhiali lievemente ombreggiati e tiene accanto una borsa dall’aria molto vissuta. Chissà cosa legge. Deve piacerle molto. Mentre legge, il mondo si è fermato, per lei.

Invece di avvicinarla, proporle di fumare insieme e chiederle di parlarmi del suo libro, come sento che sarebbe nell’ordine naturale delle cose o anzi addirittura indispensabile, mi affretto al parcheggio. Ho finito le mie commissioni. Torno a casa. Adesso ho voglia di scrivere.

Mi chiamo Paola. Ho quarantacinque anni, oppure quarantasette. Bionda naturale, primi capelli bianchi, si notano poco, capelli mossi che non stanno mai a posto, non me ne occupo più di tanto, lascio fare, mi fanno compagnia, li sento muoversi nell’aria intorno alla testa, al viso, alla nuca, sono come un bel cappello, di quelli con fiori e nastri che danzano quando c’è brezza in riva al mare. Da ragazza ho portato gonne larghe, lunghe, svolazzanti e fiorate, e stivali da cowboy e scialli da piccola fiammiferaia. Ho dato una debole partecipazione a scioperi e cortei. Ho preparato esami su una panchina pur di non stare in casa in periodi di insofferenza verso mia madre. Acqua passata. Ora indosso gonne a tubo e spesso nere, e sulle panchine leggo Kerouac, come allora, ma anche Pennac, Saramago e Rosetta Loy.

Mi chiamo Paola, oppure Teresa. Faccio l’insegnante. Italiano e storia alle scuole medie. Non è più come una volta: i ragazzini non fingono nemmeno di impegnarsi sulle cose che non gli interessano, no, se le lasciano semplicemente passare sopra la testa, stanno seduti e annoiati a non pensare mentre io spiego davanti a facce assenti di perfetti sconosciuti, non hanno più il tabù del brutto voto o della brutta figura, sono organizzati secondo un codice non concertato, del tutto spontaneo, uno spirito di corpo, una tacita alleanza che neutralizza il potere virtuale dell’insegnante; hanno scoperto che basta dimostrare di non essere soggetti ad alcuno dei sani timori che si richiedono agli alunni e tutti i tuoi sforzi educativi diventano vani, sembrano patetici tentativi di imporre un ordine e delle regole che non attecchiranno mai. Dopo vent’anni spero ancora nel miracolo, ma quando avviene è perché in quel momento sono io che lo suscito in me stessa, infervorandomi a parlare di poesia – per esempio – come se la stessi scoprendo per la prima volta e con la stessa commozione di allora. Mi illumino io, di immenso. Per loro, lo scialbo riverbero di una lampadina da pochi watt. Difetto di trasmissione, programma inutilizzabile.

Mi chiamo come mi chiamo, e a un certo punto ho anche cambiato nome. Cognome. Ho conosciuto mio marito su un treno. Un incontro fra pendolari. Caffè di fretta al bar della stazione, il giornale che non c’è spazio per aprire a dovere nell’angustia degli scompartimenti affollati, il fiato sui finestrini come la nebbia sui campi fuori. Un sentimento tiepido. Siamo stati sposi tiepidi. E il tepore si è consumato in dieci anni. Siamo rimasti civilmente amici, in un rapporto tiepido anche questo. Lui poi si è trasferito per lavoro, io sono tornata senza rimpianti a vivere con mia madre. Stiamo bene insieme, abbiamo ruoli e affiatamento. Lei tiene la casa lustra e serena come la tana di uno scoiattolo. Io sono puntuale e prevedibile. Ci sorridiamo da due mondi leggermente diversi ma in affettuosa comunicazione: la porta è sempre aperta, la trasmissione è soddisfacente. Il pomeriggio esce spesso, ha impegni che le sono gradevolissimi: amiche vedove, la parrocchia, mio padre al cimitero. Poco prima che rientri mi ricordo di accendere la luce nelle stanze, perché le veda dall’angolo della strada e se ne riscaldi. D’estate va in mezza montagna con altri anziani, io invece mi faccio organizzare brevi viaggi culturali ma spartani. Quest’anno, Lisbona. Molto bella, e molto languida. Avvolgente. Anche a tratti stordente, come una musica araba. Ma l’aria dell’oceano la snebbiava, ne risanava la sottile morbosità.

Quando ho un’ora buca, a volte esco a fare due passi. Il mercoledì c’è mercato, mi capita di fare piccole spese. Porto a casa qualche sorpresa per mia madre, un posapentole, un tappetino nuovo per il bagno. Oppure mi metto a leggere su una panchina dei giardinetti, come oggi. Devo stare attenta perché il tempo mi passa senza accorgermene, ma mi regolo sui rintocchi del campanile. Stamattina suonava mezzogiorno quando è passata una signora con una giacca blu: con la coda dell’occhio mi sono resa conto che aveva rallentato per guardare me e il libro che avevo in mano, e per un attimo ho creduto che stesse per rivolgermi la parola. Invece ha proseguito. Non mi pare di conoscerla. Forse mi ha preso per un’altra persona.

Mi chiamo Paola, insegno italiano e storia. Ma ci sono molte Paola che lo fanno.

Ecco. Questo è quello che ho scritto oggi. E non so cosa voglia dire.

COME MI SENTO STASERA

(e da diverse sere a questa parte, grunt…)

E COME INVECE VORREI SENTIRMI DOMANI E SEMPRE

(ho vissuto l’infanzia a Lido di Venezia)

Il fumo di legna che stria la nebbia.

Il latte bruciacchiato sul fornello.

Lo zolfo persistente di un cerino.

Crema solare, plastica calda di sole.

Nafta di ferry-boat.

Salmastro di gomene attorcigliate.

Cipressi al cimitero ebraico, e gabbiani.

Gelsomino fuori da un cancello liberty.

Alito fondo dall’antro di un vinaio.

L’inchiostro e i libri nuovi, la gomma-pane.

I gigli a una madonna patrona di un’aiola.

Pane e burro nel cestino dei bambini,

all’asilo.

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso