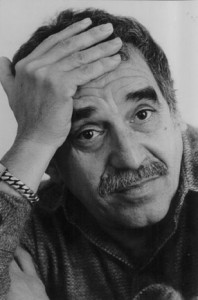

Il 3 ottobre scorso, nella mia biblioteca, abbiamo parlato a lungo di Gabriel Garcia Marquez.

Ho parlato, dovrei e devo immodestamente dire; e questa roba luuunga qua sotto è la mia esposizione: tutta, tuttissima farina del mio sacco. Le citazioni dell’Autore, in corsivo, sono state lette da Mirko, partner affiatato e affidabilissimo di altre serate culturali, passate e spero anche future. Pubblico questo lavoro perché non mi vergogno di ammettere che ne sono rimasta soddisfatta: era tanto che volevo farlo, un po’ mi intimoriva ma alla fine è venuto come volevo.

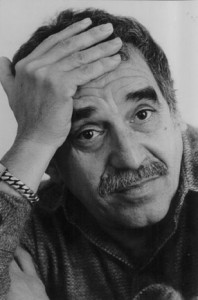

Quando il 17 aprile scorso ho saputo della sua morte, il mio primo pensiero è stato “Devo assolutamente dedicare una serata in biblioteca a Gabriel Garcia Marquez”.

Il secondo pensiero, un attimo dopo, è stato “Ma cosa gli racconto che non sappiano già, di questo scrittore così famoso?”

Saprete già, infatti, che era nato in un villaggio della Colombia settentrionale, che durante l’infanzia era stato cresciuto dal nonno, un ex-colonnello liberale, e dalla nonna, un’india guajira grande conoscitrice di fiabe e leggende locali.

Saprete già, infatti, che era nato in un villaggio della Colombia settentrionale, che durante l’infanzia era stato cresciuto dal nonno, un ex-colonnello liberale, e dalla nonna, un’india guajira grande conoscitrice di fiabe e leggende locali.

Che aveva lasciato gli studi di giurisprudenza a Bogotà per dedicarsi alla scrittura; che aveva iniziato pubblicando articoli su alcuni giornali; che il giornalismo è stato fra le sue passioni più precoci e più tenaci; che in giovane età aveva soggiornato a Roma, Parigi, Londra, prima di stabilirsi in Venezuela e mettere su famiglia con Mercedes, dalla quale avrà due figli maschi. E che con Mercedes mette la testa a posto dopo una giovinezza di nottatacce sregolate e amorazzi goliardici.

Che il suo cuore batteva a sinistra e lo portò anche a Cuba dove nacque un’amicizia personale con Fidel Castro; che questo orientamento ideologico gli procurò qualche difficoltà anche sul lavoro, impedendogli di fare carriera giornalistica negli Stati Uniti, ma non di essere invitato alla Casa Bianca dal presidente Clinton, suo grande estimatore.

e lo portò anche a Cuba dove nacque un’amicizia personale con Fidel Castro; che questo orientamento ideologico gli procurò qualche difficoltà anche sul lavoro, impedendogli di fare carriera giornalistica negli Stati Uniti, ma non di essere invitato alla Casa Bianca dal presidente Clinton, suo grande estimatore.

Che si adoperò come mediatore nella lunga e mai risolta guerra fra governo colombiano, narcotrafficanti e guerriglieri.

Che fin dagli anni ’70 aveva scelto di vivere e lavorare definitivamente in Messico, dove raggiunse fama internazionale con romanzi indimenticabili che gli valsero, oltre a molti premi prestigiosi, il Nobel per la letteratura nel 1982 con la motivazione “per i suoi romanzi e racconti, nei quali il fantastico e il realistico sono combinati in un mondo riccamente composto che riflette la vita e i conflitti di un continente“.

Che fin dagli anni ’70 aveva scelto di vivere e lavorare definitivamente in Messico, dove raggiunse fama internazionale con romanzi indimenticabili che gli valsero, oltre a molti premi prestigiosi, il Nobel per la letteratura nel 1982 con la motivazione “per i suoi romanzi e racconti, nei quali il fantastico e il realistico sono combinati in un mondo riccamente composto che riflette la vita e i conflitti di un continente“.

Che gli ultimi anni della sua vita, per il resto ricca, varia e gratificante, furono segnati da un cancro linfatico, dal quale si riprese a tal punto da riuscire a scrivere un ultimo romanzo, Memoria delle mie puttane tristi, e la prima parte della sua autobiografia, Vivere per raccontarla, prima di cedere a un’infezione polmonare alla bella età di 87 anni il giovedì santo di quest’anno.

Tutte queste cose le sapevate già, oppure le sapete adesso, riassunte alla bell’e meglio; così come conoscete i titoli dei suoi romanzi più famosi, da Cent’anni di solitudine a L’amore ai tempi del colera, da Cronaca di una morte annunciata a Il generale nel suo labirinto, da L’autunno del patriarca a Dell’amore e di altri demoni. E le raccolte di racconti, come Nessuno scrive al colonnello o I funerali della Mamá Grande. Senza citare gli scritti di saggistica e giornalismo.

Allora a questo punto gli renderei più onore lasciando la parola a lui, a Gabo stesso, perché si presenti meglio attraverso frasi di interviste o tramite la voce della sua prosa, dei suoi personaggi in ognuno dei quali ha seminato qualcosa di sé e della memoria arcaica del suo Paese.

D’improvviso, come se un turbine avesse piantato le radici nel centro del villaggio, arrivò la compagnia bananiera incalzata dalle foglie morte. Era un frascame ravvolto, riottoso, formato dalle mondezze umane e materiali degli altri villaggi; stoppie di una guerra civile che sembrava sempre più remota e irreale. Il frascame era implacabile. Tutto contaminava col suo ravvolto odore accalcato, odore di secrezione a fior di pelle e di recondita morte. In meno di un anno riversò sul villaggio le macerie di numerose catastrofi anteriori a se stesso, seminò per le strade il suo composito carico di immondizia. E quell’immondizia, precipitosamente, al ritmo attonito e imprevisto della bufera, andava selezionandosi, individualizzandosi, fino a trasformare ciò che era stato un vicolo con un fiume all’estremità e un recinto per i morti all’altra, in un villaggio diverso e complessivo, fatto con l’immondizia degli altri villaggi.

D’improvviso, come se un turbine avesse piantato le radici nel centro del villaggio, arrivò la compagnia bananiera incalzata dalle foglie morte. Era un frascame ravvolto, riottoso, formato dalle mondezze umane e materiali degli altri villaggi; stoppie di una guerra civile che sembrava sempre più remota e irreale. Il frascame era implacabile. Tutto contaminava col suo ravvolto odore accalcato, odore di secrezione a fior di pelle e di recondita morte. In meno di un anno riversò sul villaggio le macerie di numerose catastrofi anteriori a se stesso, seminò per le strade il suo composito carico di immondizia. E quell’immondizia, precipitosamente, al ritmo attonito e imprevisto della bufera, andava selezionandosi, individualizzandosi, fino a trasformare ciò che era stato un vicolo con un fiume all’estremità e un recinto per i morti all’altra, in un villaggio diverso e complessivo, fatto con l’immondizia degli altri villaggi.

Lì si riunirono, confuse al frascame umano, trascinate dalla sua impetuosa forza, le immondizie delle botteghe, degli ospedali, delle sale da gioco, delle centrali elettriche; immondizie di donne sole e di uomini che legavano la mula a un palo di supporto della locanda, con un baule di legno o un fagottino di roba per unico bagaglio, e pochi mesi dopo avevano una casa propria, due concubine e il titolo militare di cui si era rimasti loro debitori per esser giunti tardi alla guerra.

Persino le immondizie dell’amore triste delle città ci giunsero col frascame e costruirono piccole case di legno, e formarono dapprima un angolo dove mezza branda era il tetro focolare di una notte, e poi una rumorosa strada clandestina, e poi ancora tutto un villaggio di tolleranza dentro al villaggio.

In mezzo a quel turbinio, a quella bufera di facce sconosciute, di baracche nella via pubblica, di uomini che si cambiavano i vestiti per strada, di donne sedute sui bauli con gli ombrelli aperti, e di mule e mule abbandonate, morenti di fame nella stalla della locanda, noi i primi eravamo gli ultimi; noi eravamo i forestieri; gli avventizi.

Dopo la guerra, quando arrivammo a Macondo e apprezzammo la qualità del suo terreno, sapevamo che il frascame sarebbe venuto prima o poi, ma non ne prevedevamo l’impeto. Sicché quando sentimmo giungere la valanga l’unica cosa da fare fu riporre il piatto con la forchetta e il coltello dietro la porta e sederci pazientemente ad aspettare che si conoscessero i nuovi venuti. Allora fischiò il treno per la prima volta. Il frascame vorticò e uscì a riceverlo, e al ritorno perse di impulso, ma guadagnò in unità e solidezza; e subì il naturale processo di fermentazione e si incorporò ai germi della terra.

Questa è la pagina introduttiva del suo primo romanzo, Foglie morte. Quando lo pubblica è il 1955, il che significa che queste frasi, con tutta la loro ricchezza lessicale e significanza immaginifica, sono state scritte da un giovane di 28 anni, che tuttavia da sempre era deciso a fare lo scrittore e niente altro, malgrado la delusione dei genitori – in particolare il padre – che pretendevano da lui una laurea in legge.

In questa pagina, GGM descrive una specie di apocalisse caraibica, la fine di qualcosa, di un mondo che tecnicamente non aveva ancora inventato, quella Macondo che diventerà celebre con Cent’anni di solitudine solo dodici anni dopo, nel 1967.

C’è una stupefacente coerenza in tutti i romanzi di GGM, dal primo all’ultimo, a partire proprio da questo presagio di rovina, di annientamento, con il quale esordisce e si presenta subito con autorevolezza al pubblico e alla critica. I romanzi, e così i racconti, di GGM in effetti sono ciascuno un tassello di un’unica grande epopea, che vede nell’immaginaria Macondo il suo epicentro e al tempo stesso il punto dove tutto torna a morire. Attraverso la saga dei Buendía e del villaggio da loro fondato, GGM tesse la metafora potente della parabola umana, dallo stupore della Creazione agli anni della prosperità alle piaghe bibliche alla corruzione degli animi e infine al disfacimento e all’oblio.

Ho notato, ma certamente lo avevano notato altri ben prima di me, la contrapposizione simbolica fra il cognome benaugurante del capostipite, Josè Arcadio Buendía, il mitico fondatore della famiglia e del villaggio, l’autore delle sue prime fortune, e quello dell’ultimo rappresentante, il bastardo Aureliano Babilonia, che evoca il caos dell’antica città leggendaria diventata paradigma di vizi e sfacelo.

E pochi posti al mondo si prestano a  fungere da sfondo a una parabola simile quanto i Caraibi, che per la loro natura possiedono e trasmettono una carica di passionalità primitiva, materica, spesso cruenta. Non altrove che qui, in questo contesto tormentato e lussureggiante, ancora oggi strettamente vincolato alle sue tradizioni indie, alla sua religiosità commista a un paganesimo inguaribile, alle sue estenuanti conflittualità interne, potevano ambientarsi le gesta movimentate, arcane e a volte sanguinose dei personaggi dell’universo narrativo di GGM.

fungere da sfondo a una parabola simile quanto i Caraibi, che per la loro natura possiedono e trasmettono una carica di passionalità primitiva, materica, spesso cruenta. Non altrove che qui, in questo contesto tormentato e lussureggiante, ancora oggi strettamente vincolato alle sue tradizioni indie, alla sua religiosità commista a un paganesimo inguaribile, alle sue estenuanti conflittualità interne, potevano ambientarsi le gesta movimentate, arcane e a volte sanguinose dei personaggi dell’universo narrativo di GGM.

Presso i Buendía, e comunque anche presso i romanzi e i racconti in cui i Buendía non appaiono direttamente, avvengono frequenti prodigi; ogni carattere, ogni azione, ogni avvenimento, persino i sogni durante le torpide sieste dei pomeriggi infuocati assumono dimensioni iperboliche, estreme.

“Ho l’impressione che dietro la realtà immediata, quella che vediamo, esista un’altra realtà, che solo l’intuizione poetica riesce a captare ed è questo quindi che poi appare fantastico nel libro. Mia nonna mi ha insegnato uno stile con cui raccontare che consisteva nel dire la frottola più straordinaria o la cosa più fantastica che si possa immaginare con una faccia seria e convincente, che faceva credere che fosse la verità. Penso che se c’è qualcosa di reale nei miei libri si tratta proprio di questo: uno scrittore può raccontare tutto quello che gli passa per la testa purché sia capace di farlo credere, e per farlo credere la cosa migliore è quello di dirlo con la faccia di chi sta dicendo la verità. Se uno non crede che sia vero, il lettore non ci crederà mai. Questo ho imparato da mia nonna”.

“Ho l’impressione che dietro la realtà immediata, quella che vediamo, esista un’altra realtà, che solo l’intuizione poetica riesce a captare ed è questo quindi che poi appare fantastico nel libro. Mia nonna mi ha insegnato uno stile con cui raccontare che consisteva nel dire la frottola più straordinaria o la cosa più fantastica che si possa immaginare con una faccia seria e convincente, che faceva credere che fosse la verità. Penso che se c’è qualcosa di reale nei miei libri si tratta proprio di questo: uno scrittore può raccontare tutto quello che gli passa per la testa purché sia capace di farlo credere, e per farlo credere la cosa migliore è quello di dirlo con la faccia di chi sta dicendo la verità. Se uno non crede che sia vero, il lettore non ci crederà mai. Questo ho imparato da mia nonna”.

Nel libro autobiografico Vivere per raccontarla, del 2002, troviamo la radice della sua intera opera narrativa: è dagli eventi dell’infanzia e dalle storie di famiglia che sono tratti i racconti e i personaggi dei suoi romanzi, esperienze e caratteri che avevano attraversato la sua vita e ai quali il suo talento immaginifico ha dato veste letteraria, inserendovi gli strumenti di una fantasia esasperata e di un richiamo nativo alle superstizioni pagane locali. In quest’opera, il primo volume di una trilogia rimasta incompiuta, ci sorprende il continuo parallelismo tra fatti di realtà vissuta e trasposizioni letterarie nei suoi romanzi. Ora citeremo tre esempi fra le centinaia di evenienze. Cominciamo dalla famosa “scoperta del ghiaccio”, ricordando che siamo ai tropici, ai primi del ‘900, in un villaggio assai lontano dalla civiltà. Ecco come la descrive in Cent’anni di solitudine:

I bambini volevano a tutti i costi che il padre li portasse a conoscere la portentosa novità portata dagli zingari e annunciata all’entrata di un padiglione che, a quanto dicevano, era appartenuto a Re Salomone. Tanto insistettero che Josè Arcadio Buendia pagò i trenta reales e li condusse fino al centro della tenda, dove c’era un gigante col torace peloso e la testa rapata, con un anello di rame nel naso e una pesante catena di ferro alla caviglia, che custodiva un cofano da pirata. Quando il gigante lo scoperchiò, il cofano lasciò sfuggire un alito glaciale. Dentro c’era soltanto un enorme blocco trasparente, con infiniti aghi interni nei quali si frantumava in stelle colorate il chiarore del crepuscolo. Josè Arcadio Buendia si azzardò a mormorare:

I bambini volevano a tutti i costi che il padre li portasse a conoscere la portentosa novità portata dagli zingari e annunciata all’entrata di un padiglione che, a quanto dicevano, era appartenuto a Re Salomone. Tanto insistettero che Josè Arcadio Buendia pagò i trenta reales e li condusse fino al centro della tenda, dove c’era un gigante col torace peloso e la testa rapata, con un anello di rame nel naso e una pesante catena di ferro alla caviglia, che custodiva un cofano da pirata. Quando il gigante lo scoperchiò, il cofano lasciò sfuggire un alito glaciale. Dentro c’era soltanto un enorme blocco trasparente, con infiniti aghi interni nei quali si frantumava in stelle colorate il chiarore del crepuscolo. Josè Arcadio Buendia si azzardò a mormorare:

“Ė il diamante più grande del mondo”.

“No – corresse lo zingaro – Ė ghiaccio”.

Con la mano appoggiata al blocco di ghiaccio, come se stesse rendendo testimonianza sul testo sacro, Josè esclamò:

“Questa è la grande invenzione del nostro tempo”.

E questo è il flash in Vivere per raccontarla in cui Gabriel rievoca la sua prima esperienza del ghiaccio:

A qualsiasi ora del giorno il nonno mi portava a fare acquisti allo spaccio succulento della compagnia bananiera. Lì per la prima volta posai la mano sul ghiaccio e rabbrividii alla scoperta che era freddo.

Sempre in Cent’anni di solitudine è narrata la lunga vita meschina e tormentata di Amaranta, morta vergine per aver coscientemente rifiutato le gioie dell’amore. Come altri personaggi, ha un’inspiegabile capacità di presentire le cose, e individua con la massima esattezza la data della sua morte, alla quale si prepara per anni tessendo meticolosamente il proprio sudario, dopo aver fatto un patto con la morte affinché la aspetti finché non avrà terminato il suo lavoro.

Alle otto del mattino diede l’ultimo punto dell’opera più accurata che nessuna donna avesse mai compiuto, e annunciò senza la minima drammaticità che sarebbe morta verso sera. In mattinata aveva chiamato un falegname che le prese le misure della bara, in piedi, in salotto, come se fossero per un vestito. Alle quattro del pomeriggio, aveva finito di dividere le sue cose fra i poveri e aveva lasciato sulla severa bara di tavole grezze soltanto la roba e le semplici babbucce di velluto che avrebbe indossato per attendere la morte. Padre Antonio Isabel arrivò alla cinque col viatico, e dovette aspettare più di quindici minuti che la moribonda uscisse dal bagno. Allora Amaranta si sdraiò sul letto e non si alzò più. Adagiata sui cuscini, come se fosse davvero ammalata, annodò le sue lunghe trecce e le arrotolò sulle orecchie, come la morte le aveva detto che doveva stare nella bara. Poi chiese a Ursula uno specchio, e per la prima volta in più di quarant’anni vide il suo volto devastato dall’età e dal martirio, e si meravigliò di quanto fosse simile all’immagine mentale che s’era fatta di se stessa. Ursula comprese dal silenzio della stanza che era cominciato a farsi buio.

Questo episodio romanzato rispecchia quello reale rievocato in Vivere per raccontarla e relativo alla “morte programmata” di una anziana parente:

La zia Francisca, vergine e martire, un giorno qualsiasi si sedette sulla soglia della sua camera con diversi lenzuoli immacolati e si cucì un drappo funebre su misura, e con tale maestria che la morte aspettò più di due settimane finché lei non l’ebbe terminato. Quella sera si coricò senza congedarsi da nessuno, senza malattia o dolore, e si consegnò alla morte nelle sue migliori condizioni di salute.

In L’amore ai tempi del colera, il dottor Juvenal Urbino sta leggendo serenamente sul patio di casa quando si accorge che il suo amato pappagallo, che era sparito, è tornato e lo osserva dall’albero di mango lì vicino. L’impazienza di riprenderlo gli costerà cara.

Il pappagallo non si mosse. Stava così in basso che il dottore gli mise il bastone davanti per farlo fermare sull’impugnatura d’argento, come era sua abitudine, ma il pappagallo lo evitò. Saltò su un ramo vicino, un po’ più in alto ma di più facile accesso, laddove era appoggiata una scala di legno. Il dottor Urbino calcolò l’altezza e pensò che salendo due scalini avrebbe potuto afferrarlo. Salì il primo, ma l’uccello si allontanò sul ramo con passi laterali. Salì il secondo, attaccato alla scala con tutte e due le mani. Salì il terzo scalino, e poi il quarto, perché aveva calcolato male l’altezza del ramo, e allora si tenne alla scala con la mano sinistra e tentò di prendere il pappagallo con la destra. Lo afferrò per il collo con un sospiro di trionfo. Ma lo mollò immediatamente, perché la scala gli scivolò sotto i piedi e lui rimase per un attimo sospeso per aria, e allora riuscì a rendersi conto di essere morto senza comunione, senza nessun tempo per pentirsi di nulla né di accomiatarsi da nessuno, alle quattro e sette minuti del pomeriggio della domenica di Pentecoste.

Il pappagallo non si mosse. Stava così in basso che il dottore gli mise il bastone davanti per farlo fermare sull’impugnatura d’argento, come era sua abitudine, ma il pappagallo lo evitò. Saltò su un ramo vicino, un po’ più in alto ma di più facile accesso, laddove era appoggiata una scala di legno. Il dottor Urbino calcolò l’altezza e pensò che salendo due scalini avrebbe potuto afferrarlo. Salì il primo, ma l’uccello si allontanò sul ramo con passi laterali. Salì il secondo, attaccato alla scala con tutte e due le mani. Salì il terzo scalino, e poi il quarto, perché aveva calcolato male l’altezza del ramo, e allora si tenne alla scala con la mano sinistra e tentò di prendere il pappagallo con la destra. Lo afferrò per il collo con un sospiro di trionfo. Ma lo mollò immediatamente, perché la scala gli scivolò sotto i piedi e lui rimase per un attimo sospeso per aria, e allora riuscì a rendersi conto di essere morto senza comunione, senza nessun tempo per pentirsi di nulla né di accomiatarsi da nessuno, alle quattro e sette minuti del pomeriggio della domenica di Pentecoste.

Per questa scena, GGM si ispira al passato di famiglia, a un episodio reale in cui era incorso il nonno Nicolas cui era molto attaccato perché lo aveva praticamente cresciuto. A lui però era andata decisamente meglio, sentiamo come:

Il nonno anche nei suoi ultimi anni sembrava agilissimo quando girava di qua e di là con la sua cassetta degli attrezzi per riparare i guasti della casa, o quando si arrampicava su per le scale ripide per verificare la quantità di acqua nel serbatoio domestico. Non morì per miracolo, un mattino in cui cercò di acchiappare il pappagallo cieco che si era arrampicato fino al serbatoio. Era riuscito a prenderlo per il collo quando scivolò sulla passerella e cadde a terra da un’altezza di quattro metri. Nessuno si spiegò come fosse riuscito a sopravvivere con i suoi novanta chili e i suoi cinquanta e più anni.

Dicevamo della sua autobiografia Vivere per raccontarla, fonte di preziose informazioni e comunque racconto avventuroso e divertente come un romanzo picaresco. Ne voglio estrapolare un’ultima citazione, una confessione umile e divertente. Fin da bambino era portato per il disegno, la musica, il canto e divorava tutti i libri che gli capitavano sotto mano, e a scuola si era fatto la fama di poeta, ma aveva sempre avuto problemi con la matematica e soprattutto l’ortografia:

“Il mio dramma personale con l’ortografia non sono mai riuscito a spiegarmelo. Ancora oggi, con diciassette libri pubblicati, i correttori delle mie bozze a stampa mi onorano con la galanteria di correggermi gli errori di ortografia come semplici refusi. Il mio problema è sempre lo stesso: non sono mai riuscito a capire perché vengano contemplate lettere mute o due lettere diverse con lo stesso suono, e tante altre forme oziose”.

l’ortografia non sono mai riuscito a spiegarmelo. Ancora oggi, con diciassette libri pubblicati, i correttori delle mie bozze a stampa mi onorano con la galanteria di correggermi gli errori di ortografia come semplici refusi. Il mio problema è sempre lo stesso: non sono mai riuscito a capire perché vengano contemplate lettere mute o due lettere diverse con lo stesso suono, e tante altre forme oziose”.

Lo stile di GGM è considerato tipico del realismo magico, il genere letterario che deforma la realtà con espedienti narrativi che si rifanno al soprannaturale e all’inspiegabile, e che inoltre fa uso di distorsioni temporali (come la sovrapposizione di piani temporali o la circolarità temporale del racconto), di una illimitata e particolareggiata descrittività di tipo pittorico, di elementi onirici e/o grotteschi tuttavia presentati al lettore con la stessa naturalezza delle cose comuni, e come cose comuni accettati dai personaggi. Per fare qualche esempio pratico, vengono annoverati fra gli scrittori del realismo magico Calvino, Buzzati, Allende, Faulkner, Kafka, Borges e molti altri altrettanto famosi.

Tuttavia su questo ecco come la pensa il diretto interessato, GGM:

“Quello che io non accetto è la definizione di  realismo magico. Io sono un realista puro. Il fatto è che la realtà dei Carabi, la realtà dell’America Latina in generale – e la realtà, credo, in generale – è molto più magica di quanto possiamo immaginare. Non c’è una sola riga dei miei libri che non abbia un aggancio con la realtà , che non sia custodita nella memoria. Dirò di più, se mi viene in mente qualcosa per un libro, o se mi vengono in mente dei racconti come succede tutti i giorni, io non prendo mai appunti, li lascio lì nella memoria. Quelli che dimentico si vede che non mi interessavano veramente; quelli che rimangono, insistono, insistono e persistono sono quelli che io considero e a cui dedico attenzione. E arriva un momento in cui hanno insistito tanto che li tiro fuori e incomincio a lavorarci sopra. E a questo punto, l’unica cosa che faccio è modellare questo materiale della memoria. L’immaginazione occupa davvero poco spazio nel mio lavoro.

realismo magico. Io sono un realista puro. Il fatto è che la realtà dei Carabi, la realtà dell’America Latina in generale – e la realtà, credo, in generale – è molto più magica di quanto possiamo immaginare. Non c’è una sola riga dei miei libri che non abbia un aggancio con la realtà , che non sia custodita nella memoria. Dirò di più, se mi viene in mente qualcosa per un libro, o se mi vengono in mente dei racconti come succede tutti i giorni, io non prendo mai appunti, li lascio lì nella memoria. Quelli che dimentico si vede che non mi interessavano veramente; quelli che rimangono, insistono, insistono e persistono sono quelli che io considero e a cui dedico attenzione. E arriva un momento in cui hanno insistito tanto che li tiro fuori e incomincio a lavorarci sopra. E a questo punto, l’unica cosa che faccio è modellare questo materiale della memoria. L’immaginazione occupa davvero poco spazio nel mio lavoro.

Sono dunque un realista. Un realista triste. Noi dei Carabi abbiamo fama di essere gente allegra molto aperta. Invece siamo la gente più chiusa, più ermetica, e più triste che ci sia”.

In realtà, questa affermazione con la quale l’Autore sembra volersi dissociare da un’etichetta potrebbe essere intesa in modo da, per così dire, salvare capra e cavoli. GGM non è un seguace del realismo magico in quanto corrente o genere letterario, ma ne è interprete spontaneo e naturale in quanto figlio della terra in cui il realismo magico è semplicemente la forma più spontanea e naturale di leggere la vita e di raccontarla. Aggiungiamoci la sua vocazione per il giornalismo, che è l’arte di osservare i fatti e rendicontarli alla gente. GGM sembra dirci che anche i suoi racconti più paradossali, le scene più ermetiche, le stravaganze più pittoresche dei suoi personaggi non sono altro che la cronaca della normalità di un popolo, quello dei Caraibi, magari filtrata dalla penna sfrenata di un uomo nato con quella esclusiva sensibilità che distingue il vero scrittore.

“Io prendo il mondo d’assalto, lo saccheggio. Quando scrivo apro le finestre, e tutti i rumori che vengono dall’esterno, tutte le voci, tutto quello che succede, lo prendo e lo metto dentro al romanzo che sto scrivendo. E vado per strada a raccogliere gente, cose, avvenimenti, e li metto in un sacco, con cui poi riempio il romanzo. È assolutamente impossibile vivere fuori del mondo, per uno scrittore”.

Comunque sia, critici e lettori non possono non notare che nella tematica di GGM è onnipresente un altro fondamentale concetto del realismo magico: la contrapposizione tra potere e popolo oppresso, costante sociale e storica nei paesi dell’America Latina come lui stesso spiega nel suo modo lucido e disarmante:

“Il tema della dittatura è stato una costante della letteratura latino-americana fin dalle origini, e suppongo che continuerà a esserlo. Ė comprensibile, dato che il dittatore è l’unico personaggio mitologico che ha prodotto l’America Latina, e il suo ciclo storico è ben lontano dall’essere concluso. Ma, in realtà, a me non interessava tanto il personaggio in sé (il personaggio del dittatore feudale), quanto l’opportunità che mi offriva di riflettere sul potere. Ė un tema latente in tutti i miei romanzi. Perché ho sempre creduto che il potere assoluto sia la realizzazione più alta e più complessa dell’essere umano e che per questa ragione riassuma forse ogni sua grandezza e miseria”.

A questo tema, è dedicato interamente uno dei romanzi più emblematici e struggenti, L’autunno del patriarca, un vero e proprio monumento grottesco alla figura universale del dittatore. In quelle pagine di prosa torrentizia, ogni cosa assume dimensioni esasperate, titaniche, colossali, proprio come smisurata è la smania di potere insita nell’uomo e altrettanto paradossale è, nelle masse, il bisogno di un simbolo forte e carismatico in cui credere e a cui affidarsi nel bene e nel male, anche ciecamente, anche irragionevolmente, pur di illudersi di partecipare a qualcosa di grande, di orgoglioso e di storico.

A questo tema, è dedicato interamente uno dei romanzi più emblematici e struggenti, L’autunno del patriarca, un vero e proprio monumento grottesco alla figura universale del dittatore. In quelle pagine di prosa torrentizia, ogni cosa assume dimensioni esasperate, titaniche, colossali, proprio come smisurata è la smania di potere insita nell’uomo e altrettanto paradossale è, nelle masse, il bisogno di un simbolo forte e carismatico in cui credere e a cui affidarsi nel bene e nel male, anche ciecamente, anche irragionevolmente, pur di illudersi di partecipare a qualcosa di grande, di orgoglioso e di storico.

Tornando ai temi della narrativa di GGM, un’altra costante è la presenza della morte, ma non tanto come spauracchio incombente quanto piuttosto come forza della natura stessa, appuntamento fatale e momento eroico. I personaggi di GGM muoiono nelle forme e nei modi più disparati e a volte paradossali, e più di qualcuno riappare dopo morto e si mescola ai vivi in tutta naturalezza, riprendendo a fare le cose di sempre, non come un fantasma o un riflesso della nostalgia, ma come un’altra forma di esistenza parallela che non spaventa, non sbigottisce, appare anzi naturale e necessaria come se al defunto mancasse ancora qualcosa da compiere fra i vivi prima di traghettare davvero oltre l’ultima sponda, o come dice GGM, verso la “morte ultima”. Uno stadio intermedio, dunque, che può durare anche anni, in cui il defunto continua a partecipare allo svolgersi delle vicende familiari e termina un po’ alla volta di lasciare in eredità i suoi insegnamenti, i suoi semi.

Leggiamo qualche morte; alcune hanno in sé il senso della tragedia, altre della poesia, ma in tutte predomina il senso della forza dell’attaccamento alla terra e la potenza implacabile dei cicli vitali.

Cominciamo dalla grottesca vicenda di Rebeca, un’orfanella accolta nella famiglia Buendía:

Non aveva più di undici anni. Tutto il suo bagaglio era composto dal bauletto della roba, da una poltroncina a dondolo di legno con fiorellini colorati dipinti a mano e da un sacco di tela che faceva un continuo rumore di cloc cloc cloc, dove portava le ossa dei suoi genitori.

Dato che in quel tempo non c’era cimitero a Macondo perché fino a quel momento non era morto nessuno, in attesa che ci fosse un luogo degno per seppellirle, conservarono il sacco con le ossa: per molto tempo diedero fastidio dappertutto e si intoppavano dove meno si supponeva, sempre col loro chiocciante chioccolare di gallina covaticcia.

Così invece muore Ursula Iguaran, la matriarca di Macondo:

La trovarono morta la mattina del giovedì santo. L’ultima volta che l’avevano aiutata a calcolare la sua età, ai tempi della compagnia bananiera, era risultato che doveva avere tra i centoquindici e i centoventidue anni. La seppellirono in una cassettina che era poco più grande del cestino in cui avevano portato Aureliano, e pochissima gente assistette ai funerali, in parte perché non erano molti quelli che si ricordavano di lei, e in parte perché quel giorno ci fu un caldo tale che gli uccelli disorientati si schiacciavano come goccioloni contro i muri, sfondavano le reti metalliche delle finestre e venivano a morire nelle stanze.

E Aureliano Buendía, il leggendario colonnello, il condottiero solitario e disilluso, così muore, solo e in silenzio, dopo aver osservato il passaggio della carovana di un circo lungo la strada:

Si affacciò anche lui alla porta di  strada e si mescolò ai curiosi che assistevano alla sfilata. Vide una donna vestita d’oro in groppa a un elefante. Vide un dromedario triste. Vide un orso vestito da olandesina che segnava il ritmo della musica con un cucchiaione e una casseruola. Vide i pagliacci che facevano sberleffi in coda al corteo, e vide di nuovo la faccia della sua solitudine miserabile quando tutto finì di passare, e non rimase altro che il luminoso spazio nella strada, e l’aria piena di formiche volanti, e alcuni curiosi affacciati sul precipizio dell’incertezza. Allora andò verso il castagno, pensando al circo, e mentre orinava cercò di continuare a pensare al circo, ma ormai non trovò il ricordo. Affondò la testa nelle spalle, come un pulcino, e rimase immobile con la fronte appoggiata al tronco del castagno. La famiglia non se ne accorse fino al giorno dopo, alle undici del mattino, quando Sofia de la Piedad andò a buttar via la spazzatura in fondo al patio e si meravigliò che gli avvoltoi stessero calando.

strada e si mescolò ai curiosi che assistevano alla sfilata. Vide una donna vestita d’oro in groppa a un elefante. Vide un dromedario triste. Vide un orso vestito da olandesina che segnava il ritmo della musica con un cucchiaione e una casseruola. Vide i pagliacci che facevano sberleffi in coda al corteo, e vide di nuovo la faccia della sua solitudine miserabile quando tutto finì di passare, e non rimase altro che il luminoso spazio nella strada, e l’aria piena di formiche volanti, e alcuni curiosi affacciati sul precipizio dell’incertezza. Allora andò verso il castagno, pensando al circo, e mentre orinava cercò di continuare a pensare al circo, ma ormai non trovò il ricordo. Affondò la testa nelle spalle, come un pulcino, e rimase immobile con la fronte appoggiata al tronco del castagno. La famiglia non se ne accorse fino al giorno dopo, alle undici del mattino, quando Sofia de la Piedad andò a buttar via la spazzatura in fondo al patio e si meravigliò che gli avvoltoi stessero calando.

Anche l’amore, non solo la morte, nell’universo inventato da GGM assume dimensioni sovrumane, fragorose, è una furia che ottenebra persino uomini di guerra e di potere e li travolge come un fiume amazzonico. Nel primo brano, l’amore di Aureliano Buendía, il futuro colonnello di trentadue guerre, per Remedios, una bimba di nemmeno dieci anni che diventerà sua moglie malgrado la differenza d’età:

La casa si riempì di amore. Aureliano lo espresse in versi senza principio e senza fine. Li scriveva sulle ruvide pergamene che gli regalava Melquíades, sui muri del bagno, sulla pelle delle braccia, e in tutti i versi Remedios appariva trasfigurata: Remedios nell’atmosfera soporifera delle due del pomeriggio, Remedios nella taciturna respirazione delle rose, Remedios nella clessidra segreta dei tarli, Remedios nel vapore del pane all’alba, Remedios dappertutto e Remedios per sempre.

E sempre in Cent’anni di solitudine la passione finale, quella che determinerà l’estinzione della famiglia Buendía in una apocalisse di formiche divoratrici:

Era una passione insensata, scriteriata, che faceva tremare di vergogna nella sua tomba i resti di Fernanda, e li manteneva in uno stato di esaltazione perpetua. Gli strilli di Amaranta Ursula, le sue canzoni agoniche, esplodevano sia alle due del pomeriggio sul tavolo della sala da pranzo, che alle due del mattino nel granaio. Nello stordimento della passione, vide le formiche che devastavano il giardino, saziando la loro fame preistorica coi legni della casa, e vide il torrente di lava viva che si impadroniva di nuovo del portico, ma si preoccupò di combatterlo soltanto quando lo trovò nella sua stanza. Persero il senso della realtà, la nozione del tempo, il ritmo delle abitudini quotidiane. Tornarono a sbarrare porte e finestre per non perdere il tempo in faccende di denudamenti, e giravano per la casa nudi, e si rotolavano nudi nella melma del patio, e un pomeriggio furono sul punto di affogare mentre si amavano nella cisterna. In poco tempo fecero più stragi delle formiche rosse: schiantarono i mobili del salotto, lacerarono con le loro follie l’amaca che aveva resistito ai tristi amori di accampamento del colonnello Aureliano Buendía, e sventrarono i materassi e li vuotarono per terra per soffocarsi in tempeste di cotone.

L’autunno del patriarca, romanzo torrenziale e densissimo di significati, è dominato dalla figura di un dittatore decrepito con alle spalle una vita di ferocie e abusi di potere, che si dissipa tardivamente nel tormento amoroso per una ragazza rigogliosa e tirannica. Questo è il suo lamento d’amore:

Manuela Sanchez della mia mala ora col vestito di mussolina e la brace della rosa in mano e l’odore naturale di liquerizia del suo respiro, dimmi che non è vero questo delirio, diceva, dimmi che non sei tu, dimmi che questo stordimento di morte non è il marasma di liquerizia del tuo respiro, ma era lei, era la sua rosa, era il suo alito caldo che profumava il clima della camera come un basso ostinato con più padronanza e con più antichità dell’ansito del mare, Manuela Sanchez della mia rovina che non eri scritta nella palma della mia mano, né nel fondo del mio caffè, nemmeno nelle acque della mia morte dei catini, non sperperarti la mia aria da respirare, il mio sonno da dormire, l’ambito dell’oscurità di questa stanza dove non era mai entrata né doveva mai entrare una donna, spegnimi quella rosa, gemeva, e intanto andava gattoni in cerca della chiavetta della luce e trovava Manuela Sanchez della mia follia invece della luce, cazzo, perché devo trovarti se non ti ho perduto, se vuoi portati via la mia casa, la patria intera col suo drago, ma lasciami accendere la luce, scorpione delle mie notti, Manuela Sanchez della mia ernia, figlia di puttana, gridò, credendo che la luce lo potesse liberare dall’incantamento, gridando toglietela da qui, lasciatela senza di me, gettatela giù dalle scogliere con un’ancora appesa al collo di modo che nessuno torni a patire del fulgore della sua rosa.

Manuela Sanchez della mia mala ora col vestito di mussolina e la brace della rosa in mano e l’odore naturale di liquerizia del suo respiro, dimmi che non è vero questo delirio, diceva, dimmi che non sei tu, dimmi che questo stordimento di morte non è il marasma di liquerizia del tuo respiro, ma era lei, era la sua rosa, era il suo alito caldo che profumava il clima della camera come un basso ostinato con più padronanza e con più antichità dell’ansito del mare, Manuela Sanchez della mia rovina che non eri scritta nella palma della mia mano, né nel fondo del mio caffè, nemmeno nelle acque della mia morte dei catini, non sperperarti la mia aria da respirare, il mio sonno da dormire, l’ambito dell’oscurità di questa stanza dove non era mai entrata né doveva mai entrare una donna, spegnimi quella rosa, gemeva, e intanto andava gattoni in cerca della chiavetta della luce e trovava Manuela Sanchez della mia follia invece della luce, cazzo, perché devo trovarti se non ti ho perduto, se vuoi portati via la mia casa, la patria intera col suo drago, ma lasciami accendere la luce, scorpione delle mie notti, Manuela Sanchez della mia ernia, figlia di puttana, gridò, credendo che la luce lo potesse liberare dall’incantamento, gridando toglietela da qui, lasciatela senza di me, gettatela giù dalle scogliere con un’ancora appesa al collo di modo che nessuno torni a patire del fulgore della sua rosa.

Molto d’amore, di un grande e longevo amore, si parla in L’amore ai tempi del colera:

La ragazzina alzò gli occhi per vedere chi stava passando davanti alla finestra, e quello sguardo casuale fu l’origine di un cataclisma d’amore che mezzo secolo dopo non era ancora terminato.

La ragazzina alzò gli occhi per vedere chi stava passando davanti alla finestra, e quello sguardo casuale fu l’origine di un cataclisma d’amore che mezzo secolo dopo non era ancora terminato.

Il cuore le si frantumò quando vide il suo uomo supino nel fango, già morto in vita, ma che resisteva ancora un ultimo minuto al colpo di coda della morte affinché lei avesse il tempo di arrivare. Riuscì a riconoscerla nel tumulto attraverso le lacrime del dolore irripetibile di morirsene senza di lei e la guardò l’ultima volta per sempre con gli occhi più luminosi, più tristi e più riconoscenti che lei gli avesse mai visto in mezzo secolo di vita in comune, e riuscì a dirle con l’ultimo respiro: «Solo Dio sa quanto ti ho amata»

Da ultimo, un accenno a un altro aspetto caratteristico dell’affabulazione di GGM: il tema del tempo, il suo mistero.

Il Tempo in GGM è un meccanismo bidirezionale: da un lato puntella con una precisione apparentemente pedante gli avvenimenti, dall’altra si avvolge su se stesso con frequenti e vertiginosi rimandi verso il passato e presagi esatti del futuro. Queste dimensioni temporali, nei Caraibi incantati dove vivono i personaggi di GGM, si sovrappongono, si intrecciano e si alternano, generando una ruota che si rincorre e si compie nella sua stessa rivelatrice circolarità. In questa ruota restano intrappolate le memorie, resta protetta e anzi ampliata la loro solidità, che entra a far parte delle generazioni e in buona sostanza dell’intera Storia dell’Uomo. Le cose, le persone, i sentimenti, i prodigi si ripresentano ciclicamente, quasi che a determinarli sia una macchina implacabile, un vortice soprannaturale capace di rimescolarli fino a confonderli, fino alla meta predestinata dell’Oblio finale.

A questo punto, mi sembra centrato usare, come chiusura, il lapidario scambio di battute tra la matriarca Ursula e il celebre figlio colonnello Aureliano:

Ursula: Il tempo passa.

Aureliano: Così è. Ma non tanto.

Seguo Don DeLillo da anni, ho letto almeno una dozzina di suoi romanzi (cioè quasi tutti) e li ho sempre trovati all’altezza della mia ricerca di una scrittura alta, libera, eclettica, in equilibrio tra sontuosità e minimalismo. Sempre dritta allo scopo, sul bersaglio, con una precisione crudele che si va scoprendo mano a mano che il lettore – mentre si lascia non solo affabulare ma condurre proprio, volente o no, al centro del Male comune dell’esistenza su questa Terra e nell’intero Universo, per non dire nella Storia – ci mette del proprio, ci mette se stesso e si piega a porlo in discussione a rischio di uscirne, nella migliore delle ipotesi, tramortito come dopo una crisi di vertigini parossistiche.

Seguo Don DeLillo da anni, ho letto almeno una dozzina di suoi romanzi (cioè quasi tutti) e li ho sempre trovati all’altezza della mia ricerca di una scrittura alta, libera, eclettica, in equilibrio tra sontuosità e minimalismo. Sempre dritta allo scopo, sul bersaglio, con una precisione crudele che si va scoprendo mano a mano che il lettore – mentre si lascia non solo affabulare ma condurre proprio, volente o no, al centro del Male comune dell’esistenza su questa Terra e nell’intero Universo, per non dire nella Storia – ci mette del proprio, ci mette se stesso e si piega a porlo in discussione a rischio di uscirne, nella migliore delle ipotesi, tramortito come dopo una crisi di vertigini parossistiche.

Mettiamo subito i puntini sulle ‘i’: Louis-Ferdinand Destouches (che si firmava Céline prendendo a prestito il nome dell’amata nonna) a molti è più noto – e quindi disprezzato – come filonazista e antisemita, come l’autore di pamphlet dai contenuti inequivocabilmente razzisti, come simpatizzante della Germania hitleriana. È in ogni caso superfluo chiarire che, nel celebrare il suo talento letterario, non intendo in alcun modo minimizzare l’abiezione morale di certe sue idee, dalle quali mi dissocio con la massima fermezza. A sua parzialissima e insufficiente discolpa va detto che la sua adesione all’ideologia nazista e antisemita sembra sia stata sempre puramente teorica, limitandosi a scritti in cui attribuisce agli ebrei la rovina del Paese e mai concretandosi in azioni di reale ostilità quali violenze, denunce o delazioni. In altre parole, non vi sarebbero prove documentali che sia mai organico al regime collaborazionista di Vichy e alla Germania, a differenza, tanto per dire, di un certo Günther Grass, premio Nobel nel 1999, che aveva militato nientemeno che nelle SS. La sua avversione verso gli ebrei rispecchiava in fondo un’opinione abbastanza diffusa del tempo, e comunque i suoi libelli antisemiti risalgono a prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, quindi a prima dell’Olocausto. In seguito ha dichiarato:

Mettiamo subito i puntini sulle ‘i’: Louis-Ferdinand Destouches (che si firmava Céline prendendo a prestito il nome dell’amata nonna) a molti è più noto – e quindi disprezzato – come filonazista e antisemita, come l’autore di pamphlet dai contenuti inequivocabilmente razzisti, come simpatizzante della Germania hitleriana. È in ogni caso superfluo chiarire che, nel celebrare il suo talento letterario, non intendo in alcun modo minimizzare l’abiezione morale di certe sue idee, dalle quali mi dissocio con la massima fermezza. A sua parzialissima e insufficiente discolpa va detto che la sua adesione all’ideologia nazista e antisemita sembra sia stata sempre puramente teorica, limitandosi a scritti in cui attribuisce agli ebrei la rovina del Paese e mai concretandosi in azioni di reale ostilità quali violenze, denunce o delazioni. In altre parole, non vi sarebbero prove documentali che sia mai organico al regime collaborazionista di Vichy e alla Germania, a differenza, tanto per dire, di un certo Günther Grass, premio Nobel nel 1999, che aveva militato nientemeno che nelle SS. La sua avversione verso gli ebrei rispecchiava in fondo un’opinione abbastanza diffusa del tempo, e comunque i suoi libelli antisemiti risalgono a prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, quindi a prima dell’Olocausto. In seguito ha dichiarato: