Mario Sironi: Periferia con camion, 1920

Mario Sironi: Periferia con camion, 1920

L’avviso diceva:

Per motivi di servizio

venerdì 17 gennaio tra le ore 6 e le ore 19

il cortile non sarà agibile

I signori inquilini sono pregati di liberare il cortile da

autoveicoli, cicli e motocicli e ogni altro oggetto di proprietà

entro la mezzanotte di giovedì.

Si raccomanda altresì, nei predetti orari, di

lasciare sgombro il passaggio del cancello e degli spazi comuni,

in particolare le scale interne e l’androne.

L’Amministratore

Gli abitanti del palazzo, gente modesta, si adeguarono senza proteste, avvezzi a sottostare a regolamenti e imposizioni e timorosi soprattutto di far inquietare lo scorbutico amministratore, cui nessuno osò nemmeno telefonare per un chiarimento rischiando una rispostaccia velenosa.

Il cortile in realtà era già vuoto: i ragazzini che ci giocavano a calcio si portavano via il pallone ogni volta, e altro non c’era che una vecchia Bianchina verde del ’59 sotto un telone, non più mossa da decenni causa invalidità del proprietario, che nel frattempo nessuno neanche più ricordava chi fosse (lui compreso).

“Magari rifanno la pavimentazione – auspicò qualcuno.

“Come no, e ci metteranno anche una piscina – sogghignò qualcun altro.

Il palazzo al 22 di via Aleardi era un condominio popolare degli anni ’50 di una anonimità esemplare. Sei piani senza ascensore, due scale, A e B, in totale 48 appartamenti tutti uguali simmetrici o speculari (cucinino/salotto/2camere/1bagno) intorno a un cortile di cemento. Vi abitavano famiglie di ferrovieri, operai, netturbini, pensionati, zitelle, un ex ladro e una maestra di pianoforte; tutti erano invecchiati lì o vi stavano invecchiando, e tutti cercavano di andare d’accordo o almeno di non urtarsi troppo a vicenda, scambiando qualche parola dai terrazzini delle cucine o quando si incontravano nell’androne per ritirare le raccomandate dell’affitto. Ma in quella circostanza, che ognuno in privato commentava con una sorta di attesa natalizia, fra tutti serpeggiò un insolito sentimento di solidarietà, uno spirito di gruppo, forse l’orgoglio di esibire il senso civico dell’intero palazzo e di rispolverarne la vecchia dignità avvilita.

Una piccola delegazione bussò alla porta dell’Ex Ladro (3° piano, scala B, int. 18) che ora riparava biciclette sotto padrone, e lo convinse ad andare contro i suoi nuovi princìpi: col magone, accettò di aprire la portiera della Bianchina (non aveva perso la mano, e non fece alcun danno) e quattro giovanottoni, di ritorno dal turno in fabbrica, si incaricarono di spingerla fino in strada, dove la parcheggiarono con cura e la ripararono nuovamente col suo telone. Il cortile era dunque vuoto già dalle cinque della sera precedente, e una vecchina del piano rialzato, maniaca della pulizia, passò diligentemente una ramazza più alta di lei su tutto il cemento “per non fare brutta figura”.

La mattina seguente, alle 7 in punto, un furgoncino varcò l’accesso al cortile: la scritta in grandi lettere rosse diceva “Ditta di Traslochi TEMPESTA & Figli”.

Al 2° piano scala A int. 11 il Bidello che soffiava sul caffellatte davanti alla finestra disse alla moglie: “Ma quale pavimentazione, quale piscina… è un trasloco!” e la moglie subito ad almanaccare chi fosse la famiglia che traslocava, e dopo di lei tutte le altre donne del palazzo che stavano anche loro in cucina a soffiare sul caffellatte dei mariti che andavano al lavoro e dei figli che andavano a scuola, e la Vecchina della Ramazza che parlottava con i ciclami sul davanzale e la Maestra di Pianoforte del 2° piano scala A che lasciava cadere le briciole di fette biscottate sul terrazzino per i passeri, e la coppia litigiosa del 5° piano scala B che sbatteva le porte e soprattutto la Pettegola Ufficiale del palazzo (1° piano scala B int. 1) che di un trasloco non era informata e si chiedeva indignata perché.

Dal furgoncino uscirono uno dopo l’altro, rapidi e decisi come marines, dei facchini in tuta blu; nessuno, sul momento, si prese la briga di contarli, ma più tardi, quando ci si rese conto che avevano formato una catena umana lungo la scala A dal cortile all’ultimo piano, ci fu chi azzardò due calcoli e ne uscì fuori una cifra che rasentava la cinquantina. E il meccanismo si mise in moto: dall’interno 33 del 6° piano scala A, finalmente identificato come centro dell’evento, cominciarono a uscire i primi scatoloni, che i forzuti sulle scale si passavano con veloce precisione fino a trasferirli dall’interno dell’appartamento all’interno di un grosso camion sopraggiunto nel frattempo a rimpiazzare il furgone. Su ogni scatolone c’era scritto un numero e il contenuto. Anche lì, sul momento, nessuno pensò di prendere nota, soprattutto per la rapidità con cui si svolgevano le operazioni, ma alcune diciture rimasero impresse. La prima tornata di scatoloni conteneva LIBRI: ne scesero decine, decine di scatoloni beninteso, anzi centinaia, e ognuno conteneva di certo decine di libri, in tutto diciamo qualche migliaio di libri, fra cui un’intera Treccani e l’Enciclopedia Britannica completa.

“Però, che pozzi di scienza! – commentò l’Inquilina Acida.

“Non so manco chi sono,” brontolò la Sorella Zitella dell’Inquilina Acida, “Quelli del 6° chi li conosce”.

Poi uscirono i bauli della biancheria. Sedici solo per (così era scritto sulle etichette) CORREDO NONNA INES, e il doppio etichettati come BIANCHERIA CORRENTE DI CASA. Le COPERTE e le TRAPUNTE scesero a parte, mica mischiate con LENZUOLA e TOVAGLIE, eh no; 29 scatoloni.

Per gli abiti usarono scatoloni appositi con gli attaccapanni dentro. Ne usarono tanti che avrebbero potuto metterci dentro tutta la Standa. Prima che avessero finito di trasportarli tutti nel camion, si erano fatte le nove, e il camion aveva ancora un sacco di posto malgrado le masserizie continuassero ad arrivare a ritmo impressionante. Finiti gli ABITI, toccò alle SCARPE. Ne furono contati 50 scatoloni. Le gente, ormai affacciata a tutte le finestre e dimentica del lavoro, della scuola, della spesa, cominciò a soffrire di allucinazioni. E accanto al camion, che continuava a ingoiare scatoloni senza batter ciglio, si piazzò un’autogru che fece sbalordire bambini e vecchietti, soprattutto quando la piattaforma salì e si portò all’altezza delle finestre dell’interno 33 piano 6° scala A e ne estrasse, un pezzo per volta, i mobili di casa. Mentre i marines dislocavano scatoloni di ADDOBBI NATALIZI (in numero di 82), SOPRAMMOBILI (in numero di 118), PENTOLE e CASSERUOLE (in numero di 98), ARGENTERIA (in numero di 75) e SERVIZI TAVOLA (divisi in Servizi TUTTI I GIORNI in numero di 63 e Servizi RICEVIMENTO di 104), l’autogru si occupò con titanica efficienza di oggetti di più grandi dimensioni.

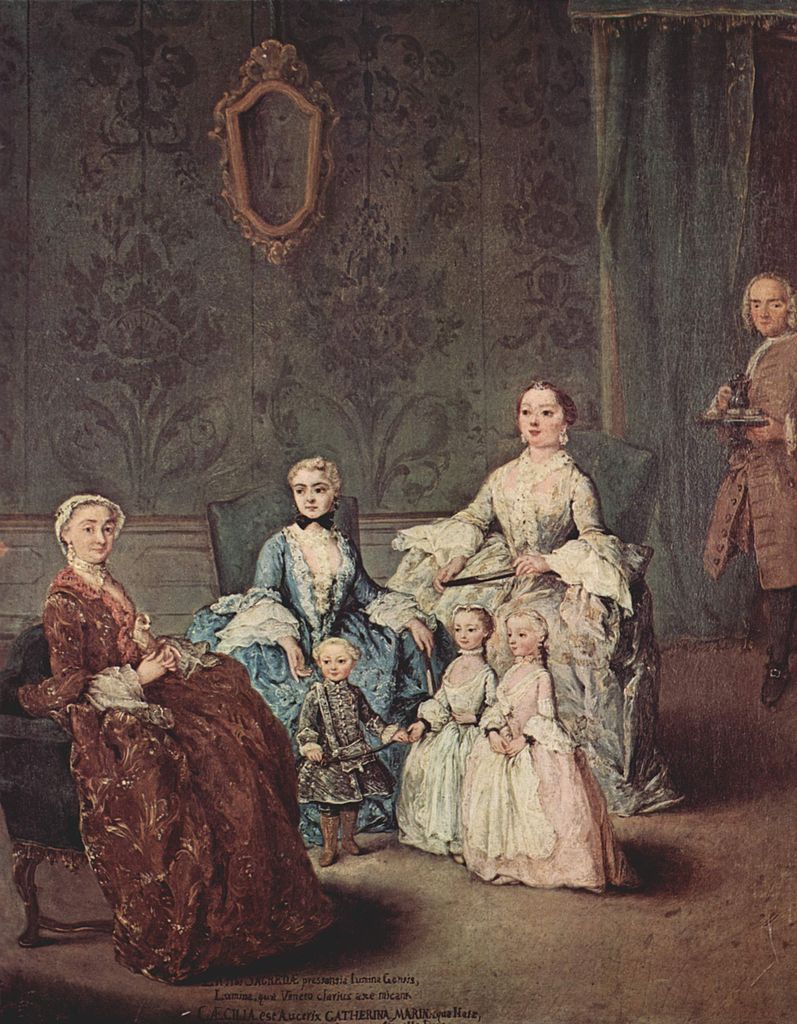

Tra cui: una collezione di quadri comprendente una pala d’altare del ‘300 e L’urlo di Münch (quello autentico, e l’Ex Ladro nel vederlo si intenerì perché gli ricordava una sua riuscita impresa di gioventù), un letto matrimoniale a baldacchino 6 m. x 6, 7 armadi quattro stagioni a 18 ante ciascuno, un pianoforte a coda, un’armatura medievale completa di tutti gli accessori, un assortimento di lampadari di Murano e Boemia, una collezione di vasi Ming, ceramiche di Limoges e vetri Lalique, 3 monumentali stufe in maiolica, un organo a canne del settecento, un tavolo da biliardo per lo snooker, un laboratorio chimico, un albero di Natale alto 6 metri, 7 pendole massicce, un carretto siciliano e un plastico dell’Italia in miniatura 22 m. x 18. Ma quello che suscitò l’applauso fu la giostra con i cavalli, a grandezza naturale, che scese in trionfo girando lentamente e emettendo una musica dolcissima da carillon. I bambini del palazzo, rimasti in pigiama perché ormai avevano saltato la scuola, si portarono le manine al petto per la commozione.

La Pettegola Ufficiale diramò la notizia: si trattava dei Manzanares, sì, quella famigliola tanto riservata, marito moglie e 5 figli, gente educata buongiorno e buonasera, li si era sempre visti poco in tre anni che stavano lì, la signora stendeva il bucato sul terrazzino ogni settimana, 7 paia di mutande, 7 paia di calzini, 7 asciugamani, una tovaglia, mai visti tappeti orientali o copriletti di pizzo, mai sentito suonare il pianoforte o l’organo, mai dato ricevimenti, nessuno sapeva niente e chi ci capiva era bravo.

“Certo che devono averne, di soldi,” l’Inquilina Acida.

“Ma secondo te dove la tenevano tutta quella roba?,” la Sorella Zitella dell’Inquilina Acida.

“Quelli lì non me la contano giusta,” il Bidello.

Alle 11 passò il Postino, restò incantato e per quel giorno il suo girò si fermò lì.

Per strada si andava raccogliendo una folla curiosa; dovette venire il Vigile di Quartiere a regolare il traffico, ma anche lui si distraeva tutto preso da quel va e vieni di tavoli, tavoli e tavoloni, sedie seggioline e seggioloni, poltrone poltroncine e divani da 16 posti, casette delle bambole e fortini con i soldatini, una cucina da campo, 17 anfore romane, la Nike di Samotracia, 4 telescopi, 3 juke-box, e poi tutto quel materiale sportivo, biciclette di tutte le misure, due porte da calcio regolamentari, sci da fondo e da velocità, sacche di mazze da golf, un cabinato per la pesca d’altura, una pista per go kart… e qui la gente aveva perso non solo il conto ma proprio la testa, e ancora non era finita.

Intanto i sedani e le lattughe appassivano nelle sporte della spesa delle massaie che si erano fermate a guardare di ritorno dal mercato, e nel quartiere più di qualche armonia familiare, quel giorno, corse seri rischi.

I facchini non osservarono la pausa pranzo, e nessuno nel palazzo osò avere fame per non perdersi nemmeno un’immagine dello spettacolo. Verso l’una arrivarono la stampa e la televisione, intuirono la grandezza dell’evento, montarono un maxischermo e da quel momento tutti i passaggi della sensazionale operazione passarono in diretta mondovisione su tutti i televisori del pianeta. Fu così che anche in Amazzonia, Mongolia e Tasmania il mondo poté assistere al trasloco del reparto Animali: nell’ordine: una voliera con 22 pappagalli, un acquario tropicale da 1.500 litri, una muta di cani da slitta con relativa slitta, 38 gatti, una capretta, una vacca gravida, 14 stie di polli. La piattaforma della gru depositò a terra anche 55 metri di siepe di oleandri, un vigneto, una sequoia, una piantagione di banani e qualche centinaio di vasi di gerani e begonie. Più gli attrezzi da giardinaggio e un pozzo artesiano per l’irrigazione.

Gli inquilini del palazzo erano tutti affacciati sul cortile, cosicché il loro peso era tutto sbilanciato da una parte e se fosse stata una nave si sarebbe rovesciata.

Giornalisti intervistavano istericamente chi gli capitava a tiro, annotando dichiarazioni fantasiose che avrebbero garantito titoloni d’effetto sulle edizioni speciali dei quotidiani e dei telegiornali.

“Una cosa incredibile!”

“Siamo molto orgogliosi, davvero”.

“Grandi cose in questo quartiere!”

“Viva i lavoratori, abbasso il governo!”

“Adesso in Comune dovranno ricordarsi anche di noi e di via Aleardi: ma le ha viste le buche sull’asfalto? E i tombini tutti rotti?”

“Ė ora che ci mettano una fermata del tram anche a noi, diteglielo voi giornalisti a quelli in Comune!”

“Siamo gente onesta, noi, paghiamo le tasse. E amiamo il nostro quartiere!”

“Approfitto per salutare i miei parenti in Argentina, gli amiconi della Bocciofila e tutti quelli che mi conoscono!”

A metà pomeriggio una mamma rinsavì momentaneamente, spalmò del formaggino sul pane e fece fare merenda ai suoi bambini affacciati alla finestra. Vedendoli, anche gli altri bambini del palazzo ricordarono di non aver mangiato a pranzo e chiesero la merenda, e le altre madri rinsavirono anch’esse per dieci minuti, il tempo di spalmare formaggini su fette di pane, per poi tornare ad affacciarsi in vista delle fasi finali dello spettacolo, che ormai, poiché imbruniva, dovevano essere imminenti.

E infatti scesero ancora soltanto 14 comò Luigi Filippo, un totem Sioux da 12 metri, due sarcofaghi egizi e un veliero vichingo. Poi basta. Gli ultimi pezzi furono stivati con millimetrica perizia nel camion, la gru fu ritirata, i marines scesero ordinatamente le scale e risalirono in fila sul furgone, 50 e più che erano, poi i mezzi fecero manovra e lasciarono il campo fra gli applausi.

A quel punto, nel cortile vuoto entrò l’Amministratore Sgarbato, irriconoscibile in un frac a noleggio con le code che strisciavano per terra: teneva in mano uno sterminato mazzo di fiori e si capì che si stava disponendo all’uscita dei signori Manzanares per porgere loro il saluto. Ci fu qualche istante da aspettare, e tutti trattenevano il fiato, mentre i tecnici della televisione illuminavano a giorno il pozzo ormai scuro del cortile e tenevano inquadrata l’uscita della scala A.

Il Pompiere in Pensione del 6° piano scala B int. 13, che per tutto il giorno si era sentito salire l’adrenalina dei bei tempi, approfittò di quell’attesa per fare un paio di veloci telefonate e riuscì a radunare la fanfara dei Vigili del Fuoco, che promise di arrivare di gran carriera a sirene spiegate. E fece appena in tempo, perché finalmente si vide un taxi, una millecento nera con gli interni in skai amaranto, fare ingresso nel cortile, e tutti capirono che il momento era giunto.

Le grancasse, le trombe, i tromboni, i piatti e i pifferi si erano appena disposti quando dall’ingresso della scala A apparvero i signori Manzanares. Il marito con una barbetta, un pastrano vecchio stampo, la sciarpa fatta a ferri intorno al collo; la signora esile, messa in piega sciupata fatta in casa, cappottino modesto, guance pallidine; i 5 figlioletti in scala, paltoncini scozzesi, berrettini di lana, calzettoni di lana, guantini di lana, silenziosi e un po’ stralunati. E dietro di loro due istitutrici svizzere in mantella di loden e fiocchetti, il segretario particolare del signor Manzanares con occhialetti dorati e una borsa di pelle sotto il braccio, la cameriera personale della signora Manzanares in tailleur Chanel e una corpulenta balia ciociara con due gemelli in braccio.

“E quei due lì quando sono nati?”, trasecolò la Pettegola Ufficiale, che non aveva mai sospettato una gravidanza e meno ancora un parto gemellare.

“Ma dove dormiva tutta quella gente?” si chiedevano tutti.

“E dove tenevano i cani, i gatti, la capra…”

“… la vacca gravida, i pappagalli…”

“… il biliardo, la giostra… ”

L’Amministratore Sgarbato, per la circostanza in versione Amministratore Ossequioso in Frac, si fece avanti e travasò i fiori fra le braccia della sparuta signora Manzanares che, inquadrata subito in primo piano sullo schermo gigante, non trattenne un luccichio di commozione negli occhi e accettò con un sorriso timido, ma senza riuscire a proferire parola. Il marito le cingeva le spalle per incoraggiarla, ma era anche lui intimidito davanti al pubblico che adesso pendeva dalle sue labbra. Era chiaro che non potevano andarsene senza un discorso, sarebbe stato da ingrati e maleducati, e poi i cronisti li avevano già intrappolati dietro un mazzo di microfoni.

L’Amministratore Ossequioso in Frac si fece da parte (non troppo, però, e badando a non uscire mai del tutto dall’inquadratura) e invitò l’ormai ex inquilino a prendere la parola.

“Sì, sì, certo… il fatto è che, vedete, io e la mia Signora… non siamo abituati… per noi ecco, è una cosa del tutto nuova… siamo gente comune, non ci aspettavamo tutto questo… tutto questo interesse…”

Si schiarì la voce, abbracciò con lo sguardo la sua famigliola e continuò per amor dei suoi figli:

“A nome di mia moglie e dei miei bambini, io… ecco… ringrazio tutti per la pazienza e la comprensione con la quale avete sopportato il disagio che vi abbiamo creato con il nostro… ehm… trasloco. Lasciamo questo appartamento con molto rammarico, non solo perché vi siamo stati felici ma anche perché andandocene perdiamo dei vicini squisiti come voi. Non vi dimenticheremo, ve lo promettiamo”.

Gente che si commoveva, gente che si asciugava gli occhi, che tirava su col naso, che abbracciava i propri figlioletti per farsi forza: l’intero palazzo era caduto prigioniero dell’incantesimo di quel commiato, e credeva di vivere in un film.

“E a questo proposito”, continuò il signor Manzanares, che ora sembrava più sicuro di sé, “teniamo, la mia Signora e io, ad assicurare tutti che la nostra partenza non è dovuta e presunti disaccordi con il condominio o i suoi inquilini, ma a motivi strettamente familiari. Un membro della nostra famiglia”, e qui la sua voce si ruppe per un attimo, e la signora Manzanares rabbrividì e sulle guance dei bambini apparvero lunghe, silenziose lacrime, “dicevo, un membro della nostra famiglia ha un grave problema di salute e necessita di un clima più salubre. Si tratta di lei”, indicò la figliolina maggiore, ma non proprio lei bensì il fagottino di ovatta che lei scaldava fra le mani. Le cineprese zummarono precipitosamente sul fagottino, e la bimba lo svolse delicatamente sotto le luci, premettendo così di inquadrare e mandare sul megaschermo una minuscola tartaruga, grande come una moneta da 500 lire, avvolta in un panno di lana. Aveva gli occhietti semichiusi, bollicine di muco al naso e il beccuccio semiaperto per respirare.

“Come vedete”, spiegò Manzanares facendosi forza, “la piccola Ruth soffre di asma, e noi ci sentiamo angosciati e in colpa per le sue condizioni. Perciò abbiamo deciso, la mia Signora e io, di trasferirci in un clima più mite, dove la nostra piccola Ruth possa recuperare la salute”.

A questo punto, chi non piangeva non poteva che essere una persona insensibile e malvagia, e lo stesso Bidello si sentì un po’ un verme mentre, per salvare la sua fama di cinico, bofonchiava tra sé: “Questi qua mi sa che ci stanno prendendo un po’ per il culo…”

Gli altri inquilini, invece, cominciarono ad applaudire, dapprima timidamente poi in modo sempre più festoso, e con il battimani accompagnarono le ultime fasi dell’addio, sollevati di non esserne loro la causa e quasi volessero sospingere la piccola Ruth con l’incoraggiamento verso una vita migliore.

Manzanares fece ritirare i microfoni, strinse la mano all’Amministratore Ossequioso in Frac e fece cenno alla famiglia di salire sul taxi. Per prima entrò la balia ciociara con i due gemelli, poi i cinque bambini, le due istitutrici, la cameriera, il segretario; la signora Manzanares, prima di entrare, sollevò lo sguardo e salutò le finestre con un sorriso emozionato, il marito la imitò, poi sparì dentro anche lui e, mentre la fanfara dei Vigili del Fuoco intonava il Valzer delle Candele, da ogni balcone piovvero fiori coriandoli stelle filanti saluti festosi e baci, e in cielo si alzarono palloncini e fuochi artificiali, e il taxi si girò e varcò l’uscita e prese la strada, scortato da poliziotti motociclisti e tra due ali di folla commossa.

“Che giornata!”

“Indimenticabile!”

“Domani dobbiamo fare la giustificazione per la scuola”.

“Anche per i compiti, mamma!”

“Ma chi l’avrebbe mai detto?”

“Che strana gente, però…”

“Sì, ma di buon cuore. Quella povera tartarughina, ma l’hai vista?”

“Un amore!”

Gli spettatori sciamarono via ancora intontiti e sognanti, mentre giornalisti e cineoperatori smontavano e riponevano le attrezzature; le luci si spensero nel cortile, si accesero quelle nelle cucine, i quattro giovanotti riportarono al suo posto la vecchia Bianchina del ’59 e tutto tornò come prima del gran fatto: grigio, anonimo e silenzioso.

La Vecchina con la Ramazza non aveva visto niente, perché era uscita alle sei e mezza per tenere compagnia a una sorella in ospedale ed era rientrata a cose fatte. Solo, si accorse dei coriandoli per terra e sospirò ai suoi ciclami: “Avranno fatto una festa, e adesso guarda qua: chi pulisce? Mah, vuol dire che domattina mi alzerò un po’ prima e darò una sistemata io. Quanta pazienza, però!”

La ramazza, nell’angolo, annuì.