Questa storia me la raccontava quand’ero piccola quel buontempone di mio nonno Amedeo, al quale non si sapeva mai se credere perché era un gran burlone; tant’è vero che i preti lo chiamavano sempre per le recite nel teatrino parrocchiale, e quando entrava in scena lui la gente si ammazzava regolarmente dalle risate. E di questo aneddoto di famiglia aveva fatto addirittura una scenetta, il suo cavallo di battaglia, che ogni volta mandava in visibilio il pubblico

Questa storia me la raccontava quand’ero piccola quel buontempone di mio nonno Amedeo, al quale non si sapeva mai se credere perché era un gran burlone; tant’è vero che i preti lo chiamavano sempre per le recite nel teatrino parrocchiale, e quando entrava in scena lui la gente si ammazzava regolarmente dalle risate. E di questo aneddoto di famiglia aveva fatto addirittura una scenetta, il suo cavallo di battaglia, che ogni volta mandava in visibilio il pubblico

Ma anche se lui insisteva che questo era un episodio vero, verissimo, della storia di Venezia, trascurato dai libri per miopi motivi di decenza, molti dettagli stanno a dimostrare che si tratta di un falso storico; pur tuttavia a noi nipotini piaceva un mondo, e seguitavamo a farcelo raccontare in molte varianti.

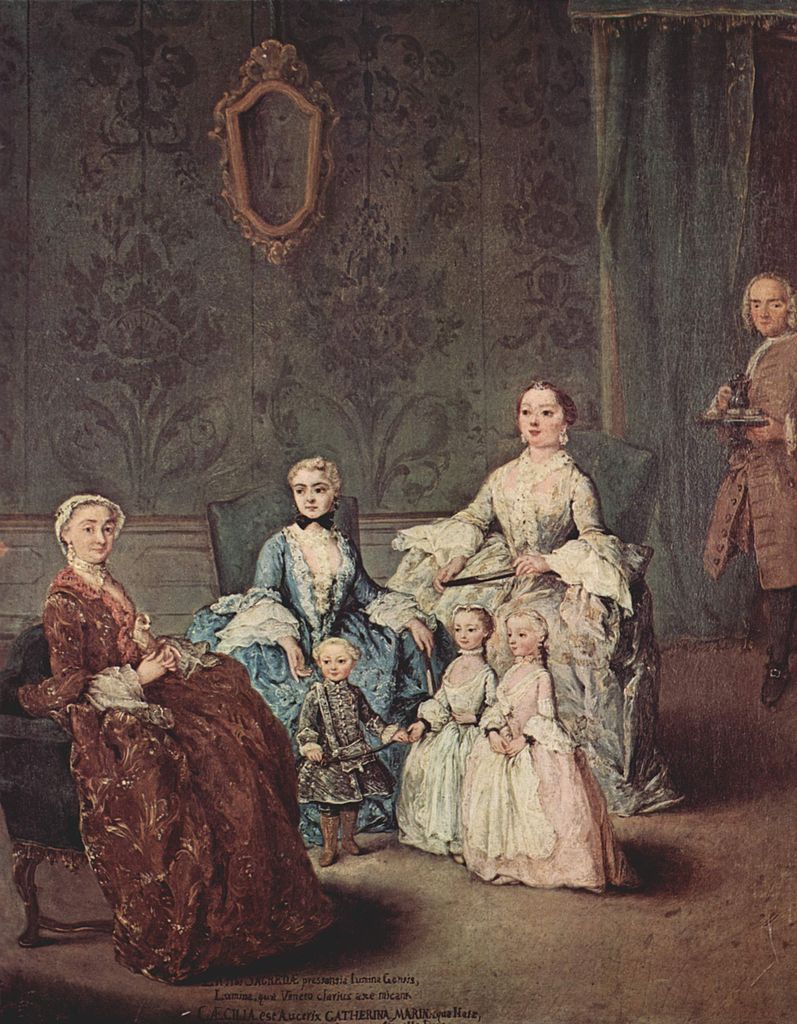

È in ogni caso vero che il nonno Amedeo, che era falegname, discendeva in realtà da una stirpe di speziali: il suo bisnonno Maffeo, protagonista di questa gustosa storiella, aveva ereditato la farmacia di famiglia a Santa Fosca. Era il suo orgoglio e quello di sua moglie Tullia, che scendeva dall’appartamento al primo piano tutti i giorni per spolverare di persona i preziosi vasi di vetro soffiato e quelli di ceramica allineati sulle solide mensole di quercia. Contenevano erbe essiccate buone per tutti i malanni, che Maffeo sapeva dosare con un bilancino di precisione e triturare diluendo con alcoli ed essenze per i preparati galenici più efficaci di tutta Venezia. Tullia, nello spolverare, si inebriava di quei tesori: l’oro del miele depurativo, il blu dell’iris, la senape color ocra, la malva rosata, la viola artemisia, il giallo dell’arnica, il nero della liquirizia, la verde menta, il tamarindo screziato.

Un giorno, mentre Maffeo nel retro introduceva il figlioletto Giambattista ai primi rudimenti dell’arte speziale, Tullia lo avvertì che c’era gente. Era entrato infatti un giovanotto marziale in divisa, una divisa i cui colori – il blu e l’azzurro imperiali – al patriota Maffeo facevano salire il sangue alla testa. Ma poiché la salute pubblica era per lui una missione, e non solo un commercio, si accinse a servirlo con competenza.

L’ufficialetto spiccicava un italiano barbaro, e i contorsionismi verbali cui si costringeva lo rendevano ancora più incomprensibile. Risultò, molto all’incirca, che Sua Eccellenza il Maresciallo soffriva di costipazione e necessitava di un rimedio. Maffeo annuì gravemente e invitò l’attendente a tornare dopo un’ora per ritirare il preparato. Poi si ritirò nel retro e pasticciò con le sue erbe e le sue essenze con insolita soddisfazione. La boccetta in cui distillò il prodotto assunse un colore ambrato che gli parve carino ravvivare con qualche goccia di blu di metilene e aromatizzare con un tocco di anice. Ne uscì un capolavoro pittorico e gustativo, che il figlio Giambattista ammirò con stupore come l’opera di un mago.

L’attendente ripassò puntuale, ritirò l’ordinazione e se ne andò battendo i tacchi con quel rumore ridicolo che a Maffeo faceva venire la voglia di spaccare qualche testa, possibilmente austriaca.

“Cosa ci avete messo, signor padre? – chiese Giambattista, ansioso di imparare.

“Mah, un po’ di questo, un po’ di quello… – tergiversò Maffeo – Principalmente senna, cascara, aloe e tamarindo, se proprio vuoi saperlo”.

E aggiunse: ” Ricetta segreta, eh: non svelarla in giro”.

L’indomani l’attendente tornò paonazzo e agitatissimo, e prese a sbraitare in tedesco. Che Sua Eccellenza era stato malissimo tutta la notte. Che tuttora si torceva dal mal di pancia. Che avevano certamente tentato di avvelenarlo. Che avevano dovuto svuotare in canale più e più volte tutti i vasi e i secchi di casa. Che in casa c’era un odore che probabilmente non se ne sarebbe più andato via. E che, naturalmente, qualcuno doveva pagare per tutto ciò, e quel qualcuno non era di certo lui, che aveva solo riferito il disturbo e chiesto un rimedio.

Maffeo lo ascoltò con espressione candida e spaesata, scuotendo la testa.

“Che sta dicendo? Con chi ce l’ha? – chiese Tullia, che era scesa tutta allarmata.

“E io che ne so, questo qua parla in tedesco – rispose Maffeo.

“Ma tu il tedesco lo conosci benissimo, hai studiato a Vienna!”

“Sì, ma lui mica lo sa – rispose Maffeo con un brillio scaltro negli occhi.

Per farla breve, fecero venire un interprete, e saltò fuori che c’era stato un increscioso equivoco. Allora Maffeo, che non aspettava altro, recitò la scena finale:

“Sua Eccellenza mi perdonerà, ma io quando ho sentito la parola costipazione ho inteso si trattasse di costipazione dei visceri. Mica mi avevate detto che era di petto. Eh diamine, c’è costipazione e costipazione! Se mi aveste detto che si trattava di costipazione di petto, gli avrei preparato uno sciroppo di malva, tiglio e miele balsamico, e a quest’ora sarebbe guarito. Un’altra volta siate più preciso, giovinotto, e magari procurate di imparare la lingua del posto, ché con i farmaci non si scherza!”

Con questo sermone severo e un flacone di ottimo sciroppo espettorante (al quale all’ultimo momento volle misericordiosamente aggiungere il tocco magico di un po’ di agrimonia, ortica e carrubo dal miracoloso potere astringente), congedò l’attendente gabbato facendolo passare per sciocco e colpevole, e per altre quattro generazioni (il figlio Giambattista, il nipote Gaspare, il pronipote Amedeo e me), si tramandò l’esilarante storia di quella volta che il Maresciallo Radetzky rischiò di morire ingloriosamente di cagotto per una dose di lassativo da cavalli.

Invece poi, come tutti sanno, Venezia fu messa a ferro e fuoco e colera (il cagotto quello vero), e io stetti sempre ben attenta a non citare la bravata dell’avolo Maffeo quando la maestra mi interrogava sul ’48.

Ma mi piaceva immaginare che il povero Manin, amico di famiglia e ultimo doge della sventurata Repubblica, fosse partito per l’esilio portando con sé almeno qualche pasticca rosa per il crepacuore e un bottiglino di assenzio verde alga per l’insonnia, sapientemente preparati dalle mani del miglior farmacista della città.

* * * * * *

Per l’EDS arcobaleno della Donna Camèl, insieme a:

– Tramonti di Angela

– La grande bolgia di Stefano

– Il professore delle favole di Hombre

– Pinocchio di Dario

– Avventura al Policlinico di Il Coniglio Mannaro

– Magia al Polo Sud di Michele

– Madonna segreta di Gordon

– Cicciuzzu Babbaluci di Dario

– Temporale primaverile di Pendolante

– Di padelle ne è piena la Storia di Pernonsprecareunavita

– Frammenti di vita di Lillina

– I custodi del lunedì mattino di Marco

– Spifferi di luce di Stefano

– Alice nel paese dei cosplayer di Leuconoe